|

O moucho cego

Alberte Pagán

[publicado em Café Barbantia o 24-07-19]

Um pintor de estojos, fumador de ópio, recebe a visita dum desconhecido que di ser seu tio. Quando o anfitriom vai buscar vinho ve por um bufardo a cena primigénia do relato: umha mulher/anjo vestida de negro oferece umha flor a um velho yogi que senta baixo um cipreste; um rego os separa; ela quer cruzar mas tropeça e cai, ante os exagerados risos do velho. Esta é a cena que obsessiona ao home e que pinta nos estojos umha e outra vez. Pouco despois a mulher/anjo aparece na porta do narrador, entra na casa, deita-se no leito. Está morta, vermes na carne. O narrador, após deitar-se com ela, despeça-a e leva os anacos numha maleta até um cemitério coa ajuda dum cocheiro/trapeiro/enterrador. O moucho do título é a sombra do narrador na parede, a única que pode chegar a entender a sua narraçom, escrita “para asegurar-me de que estes sucessos nom som produto da minha imaginaçom”.

Na segunda parte o narrador pom-se a redactar a sua autobiografia. Fala da mulher (a “rameira”, umha meio irmá) coa que casou mas que nom lhe permite ter relaçons sexuais com ela; do pai que era gêmeo do seu tio e nom há certeza de quem é o verdadeiro progenitor; da mulher que o coida que é a nai da sua esposa… Os tempos confundem-se, as personages transmigram dumha a outra, a realidade esvai-se nos sonhos do ópio. Figuras e sexos confundem-se: O narrador aperta e beixa a um cunhado tal e como fazia coa sua esposa e coa mulher/anjo; a sua neneira “poderia ter-me usado como parelha lésbica, como irmá adoptiva”. Finalmente deita-se coa sua esposa, à que acaba acoitelando. As palavras que descrevem o feito, e incluso o sabor amargo a pepino, som as mesmas usadas para descrever a mulher/anjo. Ao final o narrador entra numha segunda vida e ressurge convertido no velho trapeiro, que é o yogi, que é o enterrador, que é o tio. E os vermes instalam-se, por fim, no seu corpo.

Esta foto de Sadegh Hedayat decora o quarto do protagonista da película de Mazdak Taebi. Este é um dos possíveis argumentos da novela curta O moucho cego (Buf-e kur), publicada na Índia em 1937 polo escritor persa Sadegh Hedayat (1903-1951). O moucho cego mostra a vida como pesadelo; a narraçom é umha confissom onírica e umha viage pola condiçom humana. Nom há linearidade narrativa, o tempo é cíclico, as mesmas cenas repetem-se com variantes. O enterrador, que di conhecer ao protagonista, voltará-se a topar com el à volta do cemitério, e a mesma conversa repete-se, como se fosse a primeira vez que se encontram.

Franz Kafka, Edgar Allan Poe e Rainer Maria Rilke som influências directas. Mas para tirar todo o significado da escura simbologia da novela temos que ir cara ao Leste: O Livro dos mortos tibetano e o Buddhacarita (“os actos de Buda”) som as obras que nos permitem desenredar a estrutura e a complexidade dos símbolos utilizados. O quarto do narrador é umha tumba, o narrador está morto e a novela nom é mais que a sua viage polo mundo dos mortos até acadar a resurreiçom. E a escritura nom é senom um intento de conservar a memória e portanto a essência da persoa, é dizer, um jeito de escapar da desapariçom total, da morte absoluta.

O texto tem adquirido status mítico em Irám e pronto foi traduzido ao francês (La Chouette aveugle) para converter-se num dos favoritos do grupo surrealista. Temos tamém traduçom inglesa, The Blind Owl, e espanhola, La lechuza ciega. E tamém, apesar de ser umha novela dificilmente adaptável, existem meia dúzia de versons cinematográficas. A primeira delas quiçá seja The Blind Owl, feita polo iraniano Bozorgmehr Rafia em 1973 nos EUA. Em 1975 Kiumars Derambakhsh rodou Buf-e kur para a Televisom Nacional do Irám. Nesta película a voz narradora recolhe o texto da novela (“Todos somos filhos da morte”) entanto as images ilustram a visita do tio, o pintor espreitando polo bufardo a cena da mulher oferecendo um ramo de flores ao velho ao outro lado do rego, a morte e despeçamento da mulher que se deita no seu leito, a maleta co cadáver e a ajuda do cocheiro, e como ao final, de regresso ao seu quarto, se converte el mesmo no trapeiro.

Em 1992 o director teatral Reza Abdoh filmou The Blind Owl, a sua única longametrage. Nado no Irám, o cineasta alude directamente ao escritor persa desde o título, mas o argumento da sua película nada tem que ver co mundo de Hedayat, a nom ser o toque surrealista, a ausência de linearidade narrativa, e o espírito existencialista das personages sofrentes que nom som conscientes do seu destino, vítimas dumha sociedade kafkiana.

Mazdak Taebi, tamém nado no Irám, realizou no Canadá The Blind Owl/La Chouette aveugle em 2018. Taebi ilustra unicamente a primeira parte da novela deixando de lado, como figera Derambakhsh, a vida persoal e doméstica do protagonista. O bufardo polo que o narrador espreita à mulher/anjo é nesta versom um televisor no que se reproduz a cena primigénia: a moça oferece o seu ramo de flores a um velho sentado num parque; nom há rego entre eles, só a vereda. A película de Taebi é moi visual, com apenas diálogos; o protagonista é pintor e fumador de ópio; e o jogo entre realidade e sonho soluciona-se por meio do televisor, que serve de janela entre um mundo e o outro. Cara ao final o protagonista estende a mao cara à pantalha e nesse momento entra em quadro, no televisor, a sua mao estendida: ambos mundos fusionam-se. Umha foto de Hedayat decora a parede do quarto.

Todas estas películas som adaptaçons parcialmente erradas, porque Buf-e kur é umha novela que nom se deixa ilustrar tam doadamente. Fazia falha um cineasta da categoria do chileno Raúl Ruiz, cum inerente espírito transgressor e surrealista, para fazer a melhor e mais fiel versom cinematográfica da novela. Digo fiel no espírito, porque a letra difere claramente do original. E quiçá seja essa a única maneira de fazer-lhe justiça a Hedayat.

Ruiz rodou a tenebrista La Chouette aveugle em 1987. O seu protagonista nom é pintor, senom projeccionista num cinema árabe num bairro de Paris. “Abandonade toda esperança, vós que entrades” é o epígrafe de Dante que enceta a película; e o plano seguinte mostra a entrada a umha sala de cine: o cinema como além no que habitam os mortos. A porta pola que o narrador acede ao mundo do além é a janelinha da cabina de projecçom. Através dela ve na pantalha a cena primigénia, desde a que umha bailarina (a mulher/anjo) cruza olhadas com el. A bailarina acudirá ao quarto do protagonista. No leito os vermes comem-lhe a cara. O projeccionista mete os anacos do seu cadáver num baú que, coa ajuda do tio, acabará num rio, braços e cabeça aboiando na água. A narraçom persoal que nos surprende a metade da novela de Hedayat (narraçom dentro da narraçom) converte-se aqui numha película dentro da película, de tom orientalista e na que falam um fictício espanhol antigo. Descobriremos que a cena da bailarina forma parte desta segunda narrativa, dentro de cuja diegese se retomam certos elementos da confissom do narrador da novela, como umha referência aos dous irmaos gêmeos, pai e tio do protagonista. Ao final, o narrador converte-se no seu tio. Todo acontece num só dia, durante o qual passam 50 anos.

La Chouette aveugle de Ruiz está “inspirada livremente” tanto na novela de Hedayat como em O condenado por desconfiado, de Tirso de Molina (obra à que se alude tangencialmente dentro da película orientalista). De feito, um título alternativo que aparece nos créditos iniciais é Le condamné.

A assepsia do mal ou A culpa de quem é?

Alberte Pagán

[publicado numha versom reducida em Café Barbantia o 22-02-20]

Por que condenamos a morte ao soldado que, num conflito bélico, se nega a obedecer?, ao que rompe a cadea de mando? Por que condenamos a morte a esse mesmo soldado quando, escravo da cadea de mando, obedece aplicadamente as ordes recebidas quando consideramos que essas ordes atentam contra a humanidade (lea-se exército nazi)?

“A culpa de quem é? Dos que votam ao PP”, berrava-se nas manifestaçons de protesta contra a Administraçom (crise do Prestige, por exemplo). Algumha votante de dito partido, participante em dita manifestaçom, revira-se incômoda: Que culpa podo ter eu?, pergunta-se, tentando desentender-se dessa cadea causal que, em pura lógica, converte o seu voto em elemento imprescindível para a presença no poder do partido no poder; como se nom houvesse nengumha relaçom entre o seu voto e o feito de que o governo criticado esteja formado polo partido votado.

Umha empresa que vende plataformas porta-metralhadoras a Arábia Saudita argumenta que nom está a infringir o embargo de armas porque as plataformas em si nom disparam e por tanto nom som armas stricto sensu. Os fabricantes dos parafusos utilizados nas metralhadoras poderiam utilizar os mesmos argumentos sem ruborizar-se.

As empresas como beneficiárias da guerra em Fogo inextinguível. Na imprescindível película Nicht löschbares Feuer (Fogo inextinguível, 1969) Harun Farocki denúncia a guerra sobre Vietnam e o uso de napalm, esse “lume inextinguível” que se pega à pel humana e arde a 3000ºC durante horas e horas. Farocki vai além do antimilitarismo para denunciar os benefícios capitalistas das empresas que fabricam estas armas químicas (Dow Chemical), o hipócrita arrependimento dos científicos que ideárom as armas que arrasárom Hiroshima e Vietnam (“DEMASIADO TARDE”: quando o napalm começa a arder nom há modo de apagá-lo; devemos eliminá-lo de raiz, ou seja, na fábrica) e, finalmente, a responsabilidade de todas e cada umha das persoas que formam parte da cadea de fabricaçom das armas. Na metáfora final do filme o obreiro dumha fábrica de aspiradoras está convencido de que na realidade o que está a fabricar som metralhetas. A singularizaçom das funçons laborais (taylorismo ou organizaçom racional do trabalho, que tam bem imitou o Terceiro Reich) impede-lhe umha visom global do objecto fabricado. Cada quem fabrica um elemento da peça final sem necessidade de saber qual é essa peça final. A eficácia é total: bombas fabricadas por persoal laboral que nom sabe (que nom quer saber) que está a fabricar bombas. A culpa de quem é?

Peter Watkins parece fazer referência ao símile de Farocki quando na sua monumental Resan (A viage, 1987) se surpreende de que o salário dum trabalhador dumha fábrica de aspiradoras seja o mesmo que o dum empregado da fábrica de bombas nucleares Pantex em Amarillo.

Em Longa noite (Eloy Enciso, 2019) um esmoleiro e mais umha esmoleira conversam à porta dumha igreja. Em frente um obreiro trabalha na construçom dum quartel-cárcere. A esmoleira laia-se: “Estamo-lo a construir nós mesmos, sem dizer nada. Para quem crês que o construem? Nom é para eles.” E dirige-se ao obreiro: “Por que trabalhas aí?” “Deixa-me trabalhar. Tenho mulher e filhos”, justifica-se o obreiro, ao que a esmoleira acusa de covarde e egoísta. “Este é o meu ofício. A mim dá-me igual que sirva para escola, para quartel ou para cárcere. Eu nom som mais que um técnico, entendes-me? Se nom o figera eu faria-o outro. Há outros aguardando. O quartel construiria-se igual.” Para a esmoleira os que construem o edifício som tam criminais como os que ordenam construí-lo. “Parece que nestes tempos ter mulher e filhos pode ser a desculpa dos crimes”, medita a esmoleira. A culpa de quem é?

Janela pechada para ocultar a verdade em Paciência. Na película de László Nemes Türelem (Paciência, 2007) um único plano seqüência acompanha a banal, monótona e asséptica jornada laboral dumha eficiente oficinista. Só quando assoma à janela intuímos o lugar no que, para o que, trabalha: fora, umha mulher chora e suplica cos olhos; um home com camisa listrada achega-se a ela; finalmente entram em quadro soldados, cans e umha ringleira de persoas espidas fazendo cola para a morte. Porém à oficinista semelha só interessar-lhe um cruze de miradas co elegante oficial que passa por diante dela. A mulher pecha a janela e regressa ao escritório e à “banalidade” do seu trabalho, deixando do lado de fora a inassumível realidade do seu labor. Como culpar a umha simples administrativa dos males cometidos pola sua empresa? A menos que essa empresa seja um campo de extermínio nazi e o trabalho da mulher consista em administrar a morte. A música do fonógrafo tapa os berros do exterior. A culpa de quem é?

Fútbol imaginário em Timbuktu. Quando se estreou Timbuktu (Abderrahmane Sissako, 2014) parte do público ficou decepcionado pola “bondade” coa que o cineasta retrata os jihadistas (o grupo Ansar Dine) que ocupam a cidade maliana para impor a sua xária. A película fracassa, diziam, porque nom é suficientemente dura contra eles, nom os condena inequivocamente. Afeitas ao maniqueísmo da ficçom comercial, na que o “mau” nom só há de ser mau senom parecê-lo, e o “bom” há de ser bom sem tacha, a estas persoas chocava-lhes comprovar que o mal é implantado por homes comuns, correntes e banais que, nas suas crenças religiosas, em verdade crem que estám a fazer o correcto. No fundo o que lhes molestava era ver que os agentes do “mal” nom eram tam diferentes delas próprias. Em Tombuctu entra em vigor a lei islâmica e proíbe-se a música, o riso, os jogos de pelota (impressionante a seqüência na que um fato de crianças jogam cum balom imaginário), o alcool, o tabaco e a pel nua. Som leis estúpidas (obrigam a umha pesca a manipular o peixe com luvas), mas som as leis imperantes. À audiência surprende-lhes a amabilidade coa que o grupo islâmico trata um refém ocidental; ou a comprensom do juiz (que é “um home justo”) polas circunstâncias do protagonista, acusado de homicídio. Mesmo a parelha adúltera, enterrada até o pescoço e lapidada, desfruta de todas as garantias jurídicas. Mas os funcionários e a polícia islâmica que se esmeram em fazer cumprir as leis som os primeiros em fumar às agachadas ou louvar os seus futbolistas favoritos. Sem o elo do funcionariado, desse grupo de boas persoas que simplesmente se limitam a fazer cumprir a lei, a cadea da opressom escacharia. “Há que cumprir a lei”, afirmam, sem preocupar-se de mirar se a lei é justa. Tem que aceitar a lei o objector que se nega a fazer o serviço militar?, a mulher que nom pode votar ou conduzir um veículo?, o home que ama outro home ao que lhe dim que o seu amor é delito?, a escrava que fuge do amo violador e assassino porque fugir é delito quando a lei sanciona o escravismo? “Quem nom cumpre a lei é um delinqüente que deve pagar polo seu delito”. Assi pagárom Mandela, King ou Gandhi (condenado por sediçom). Se nom houvesse ninguém que arriscasse a liberdade e mesmo a vida por loitar contra as leis injustas seguiríamos co código penal da pré-história. “Eu nom figem as leis”, argumenta o funcionário. E toda a gente imbécil e escura corea: “As leis estám para cumpri-las. Se nom gostas delas, cámbia-as”. E o funcionário, a administrativa e o chefe de empresa assentem convencidos, sem serem conscientes de que o primeiro passo para cambiá-las é desobedecê-las. A culpa de quem é?

Os prisioneiros

Alberte Pagán

[publicado em Café Barbantia o 06-12-20]

O Auto do prisioneiro, escrito em 1969 e publicado na revista Grial em 1970, é a quarta peça teatral que Ricardo Carvalho Calero recolheu no livro 4 pezas (Galaxia, 1971). Um prisioneiro desfruta na sua cela de todas as comodidades: telefone para comunicar-se com o exterior, aquecimento central, sexo, comida, amizades, visitas e um guarda que é servente, condenado a seguir as rotinas horárias e alimentares do preso. Apreendemos que o diretor do cárcere é seu pai, um pai ausente que nunca colhe o telefone e nunca abre a porta da sua oficina. Realmente existe? Ninguém o conhece mas todo o mundo espera umha mensage del. “Pero ¿hai un direitor?”, pergunta o confinado. O oficial contesta: “Se hai unha direición, ¿cómo non vai haber un direitor? Un orde, un sistema, supón un ordeador.”

A leitura do Auto do prisioneiro fijo-me lembrar o aforismo 83 d’O viageiro e a sua sombra (Friedrich Nietzsche, 1880). “Os prisioneiros” (assi se titula o texto) é um breve relato que tem lugar numha prisom. Um dia o carcereiro ausenta-se. Alguns presos aproveitam a ausência para nom cumprir com as obrigas laborais. Um dos prisioneiros, que se apresenta como filho do carcereiro, profetiza o futuro castigo do seu pai, que é “duro e rancoroso”. Mas el pode e quer salvá-los, ainda que só salvará aqueles que cream que é realmente o filho do carcereiro. Um preso anuncia a repentina morte do jefe da prisom. “Senhor filho, como fica a herdança?”, di outro sardonicamente. “Somos agora os seus prisioneiros?” O suposto filho insiste em que salvará aqueles que acreditem na sua condiçom de filho. Os prisioneiros encolhem-se de ombros e apartam-se del.

Nietzsche, nom sem corrosivo humor, ataca certeiramente o essencial absurdo do cristianismo. O paralelismo com a obra teatral de Carvalho Calero é grande. Mas onde o prisioneiro do escritor galego morre buscando o pai (ante a porta finalmente aberta da sua oficina, trás a qual só hai “a máis absoluta escuridade”), os de Nietzsche dam-lhe as costas ao pretendido redentor. Carvalho Calero parece querer certificar a ausência de Deus ao tempo que compreende a sua eterna procura. Em Nietzsche nom hai médias tintas: se Deus morreu, que sentido tem seguir com a sua busca? Procuremos o sentido da vida, se é que o tem, noutras praças.

A vida como cárcere: algumhas persoas buscam trás das reixas umha transcendência inexistente; outras aproveitam-se da situaçom para fazerem negócios com improváveis salvaçons das almas; e outras, as “agradecidamente oprimidas” (“Após a carreira”, James Joyce, 1914), justificam muros e reixas e mesmo colaboram na construçom da sua própria prisom. Em chave política: os sipaios (soldados do país ocupado que colaboram com a potência imperial; presidente da Junta da Galiza que legisla para restar-lhe uso e poder à língua do país que representa) como elementos essenciais no processo colonial; sem eles seria impossível a conquista e doma.

O “Mundo feminino” de Graham Rawle

Alberte Pagán

[publicado em Café Barbantia o 09-03-22]

O meu primeiro encontro com a obra de Graham Rawle tivo lugar nos anos noventa no Weekend Guardian, no que publicava semanalmente as suas bem-sucedidas Lost Consonants. Estas vinhetas cómicas, sustentadas em jogos de palavras e de imagens e ideais para a aprendizage do idioma, bebem dumha longa tradiçom humorística na literatura em inglês que nace dos calembures de Shakespeare e desemboca nos trocadilhos a grande escala de Finnegans Wake, passando polas palavras híbridas e acrónimos de Lewis Carroll. As suas posteriores Bright Ideas, publicadas em The Times, continuam esta veta de engenho e humor inteligente.

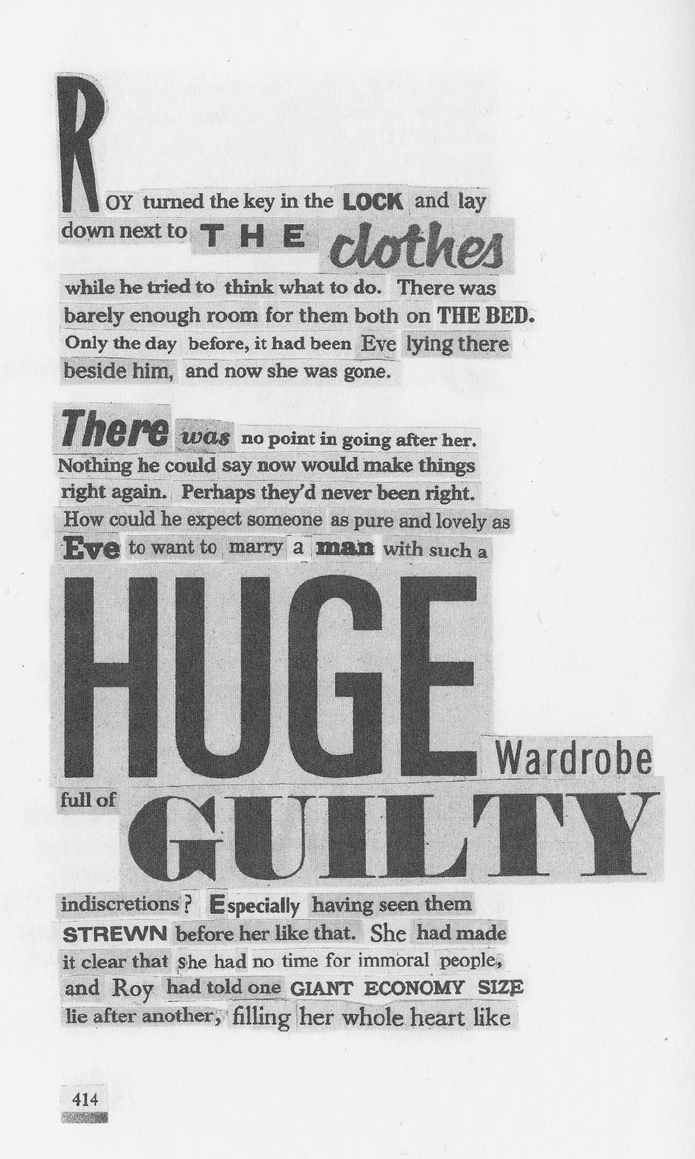

Quando lim o romance Woman’s World (2005) de Rawle pensei em Finnegans Wake e na página “Tunc” do Livro de Kells, na que a forma (a imagem) parece querer ocultar o contido, na que as dificuldades da leitura formam parte do significado, na que fundo e forma som um tudo indissolúvel. Nesse senso a metaficçom de Rawle irmana-se com A Humument de Tom Phillips, que igualmente parte dum texto alheo que o autor “trata” graficamente. Tanto Phillips como Rawle som artistas gráficos que “escrevem” com palavras que nom lhes pertencem.

Para a escritura das 437 páginas de Woman’s World o autor recortou 40.000 fragmentos (palavras, frases, números, imagens) de centos de revistas femininas de princípios dos anos 1960 que foi colando meticulosamente, respeitando tamanhos e fontes, para a construçom dos seus parágrafos. Com essas tesselas Rawle redigiu umha narraçom que tinha esboçada ao jeito tradicional. Indubitavelmente a origem das palavras deixa umha funda pegada no relato, transformando-o ao tempo que os vocábulos se deixam transformar por el. A técnica nom deixa de ser similar ao processo de “cortado” elaborado por William Burroughs, ainda que o resultado final, que aspira a umha narraçom fluida, difira do estilo das novelas do escritor estadunidense, nas que as costuras narrativas som evidentes.

Woman’s World é umha obra visual. Mesmo os números dos capítulos e os de página, às vezes em letras, som recortes colados. Muito do vocabulário do romance procede da publicidade das revistas, assi como as ilustraçons (casa, cam, batom, pneumático, saia, concurso de beleza, aviom, lábios, orelha…) que expandem a narraçom. E a linguage publicitária integra-se no relato com humor, bem citando nomes comerciais (“Maravilhosos Estropalhos Brillo para a cozinha, as janelas, o vertedeiro e o escorredor. No fundo da sua mente . . . limpeza! E isso acontece com todas as mulheres”, p. 5; “mascando goma Wrigley sabor a menta”, p. 111), bem interrompendo a acçom para introduzir “conselhos publicitários” ou sugestons sobre saúde e alimentaçom. Por exemplo, na p. 259 menciona-se um carro Ford Anglia e de seguida a linguage comercial fai-se ouvir: “O novo Ford Anglia é um carro popular, razoou, do que desfrutam muitas famílias por todo o país”. Na p. 305 a preocupaçom de Eve pola reaçom de Roy, o protagonista, que achaca ao estado da pintura nos seus lábios, dá entrada à língua comercial: “Em Hollywood (onde o rosto dumha moça é a sua fortuna), o Vermelho Lume-no-Soto, o sensacional novo batom com ‘Acabado de Pétala’ de Yardley, está a ser louvado polas mais fermosas damas, e tornará os teus lábios jovens, alegres e sedutores”.

Mas nom deixemos que o aspecto visual e cómico do romance nos faga esquecer a trama. Nas primeiras páginas é inevitável que a vista se centre na construçom material do romance mas, como acontece com a página “Tunc”, temos que atravessar a disposiçom gráfica para acedermos ao contido narrativo. E mui pronto este relato de travestismo, traumas familiares e assassinato (suspeito), com toda a sua riqueza e giros inesperados, fai-nos esquecer o formato e avançamos página após página sem sermos conscientes (e isso é grande mérito) da enorme variedade de fontes, tamanhos, formatos e procedências.

O romance está narrado em primeira persoa por Norma, que já na primeira página nos apresenta o seu irmao Roy e a empregada doméstica Mary. Numha segunda leitura, necessária para apreciarmos os matizes dumha trama complexa e inesperada, descobrimos pormenores que nos passaram despercebidos: sem sairmo-nos da primeira página topamos com umha frase significativa: “E eu nom som realmente mui diferente de outras mulheres.” Porque Norma realmente é Roy, um Roy travestido, a versom feminina de Roy, um desdobre de Roy. E a empregada Mary, que surpreendentemente tem autoridade sobre Norma (proíbe-lhe sair à rua e mesmo assomar-se à janela), resulta ser a mai protetora. Quando a vizinhança vê Norma recolher o correo na porta a mai Mary há de justificar a sua presença como sobrinha de visita.

Numha das nom permitidas saídas de Norma um tal senhor Hands promete-lhe umha sessom fotográfica. Quando descobre que a fotografia nom é mais que umha escusa para o assalto sexual, Norma foge golpeando o home e deixando-o por morto. No entanto Roy começa umha relaçom com Eve. Finalmente, como em bom melodrama, Norma deixa de ser para permitir a felicidade do seu irmao. Mas nom esqueçamos que quem narra esta felicidade é a própria Norma, que segue a habitar a mente de Roy.

Poesia composta por um computador

Alberte Pagán

[publicado em Café Barbantia o 16-03-22]

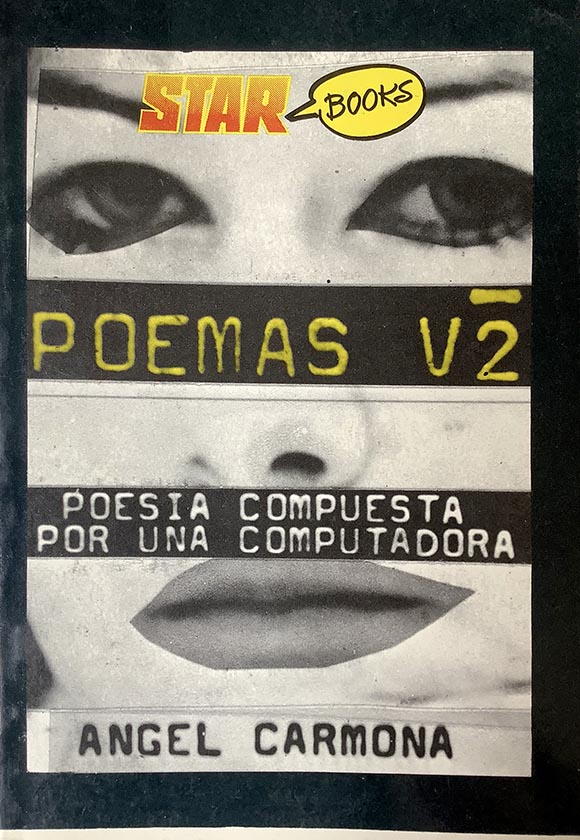

A minha adolescência estivo marcada pola leitura dos livros de Star Books. A editorial barcelonesa Producciones Editoriales, fundada em 1970, publicava bandas desenhadas, ficçom futurista e novelas de vaqueiros, mas com o nacimento da sua coleçom Star Books em 1975 derivou definitivamente cara à contracultura. Star Books sacou à luz 36 livros entre 1975 e 1982. En la carretera (Jack Kerouac) foi a publicaçom inaugural, e grande parte dos seus esforços centrárom-se na traduçom e publicaçom, em muitos casos por primeira vez, da literatura Beat e adjacentes (Allen Ginsberg, Gregory Corso, William Burroughs, Neal Cassady) assi como de outros escritores contraculturais, psicodélicos e rebeldes como Timothy Leary (Confesiones de un adicto a la esperanza), Woody Guthrie (Con destino a la gloria), Bob Dylan (Tarántula) ou Jim Morrison (Señores y nuevas criaturas). Porém na heterogênea e transversal Star Books tinha cabida tudo o que soasse a libertador, transgressor e heterodoxo, fossem as aventuras de Jack London ou os tratados de Voltaire, as confissons de Thomas de Quincey ou os ensaios de Henry David Thoreau, as utopias de Samuel Butler ou as farsas de Alfred Jarry. E tudo o publicado em Star Books era de obrigada leitura.

As coloridas e criativas capas nom ocultavam as gralhas: as traduçons de Star Books eram apuradas e clandestinas (em muitas ocasions nem se molestavam em dirimir direitos autorais), as encadernaçons febles, o rigor melhorável: Ginsberg aparece em portada como “Allan” e Neal Cassady como “Cassidy”. Mas a quem lhe importavam essas minudências quando che estavam abrindo portas a mundos cuja existência nem suspeitavas.

Na Galiza, salvando distáncias políticas, temporais e geográficas, a editorial Positivas herdou em certa maneira o papel alternativo de Star Books. Já nom eram os anos de Transiçom, as luitas nas ruas mudaram e o espírito libertário hippie ficava um tanto distante, mas parte do catálogo de Positivas bem se poderia ver como umha continuaçom de Star Books: contos tradicionais ciganos, a carta do grande chefe Seattle, o direito à preguiça de Lafargue, a autobiografia de Gerônimo, os Papalagui, Pasolini e mesmo Thoreau, autor que Positivas comparte com Star Books.

Mas Star Books tamém tinha oco para a produçom literária espanhola. Um bom exemplo é a publicaçom número 10 de 1976: Poemas V2, de Ángel Carmona, um pioneiro exercício poético de vanguarda que oferece o que o seu subtítulo indica: Poesía compuesta por una computadora. Que a primeira programadora da história, Ada Lovelace, fosse filha dum poeta (Lord Byron) nom é tam relevante na relaçom entre informática e lírica como o feito de que a estrutura rítmica e repetitiva da poesia (de certa poesia) bem se presta para a programaçom computacional.

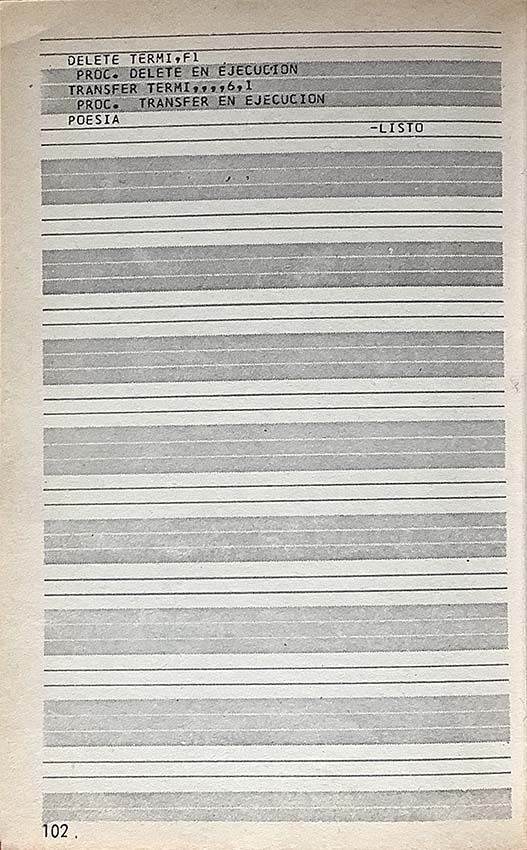

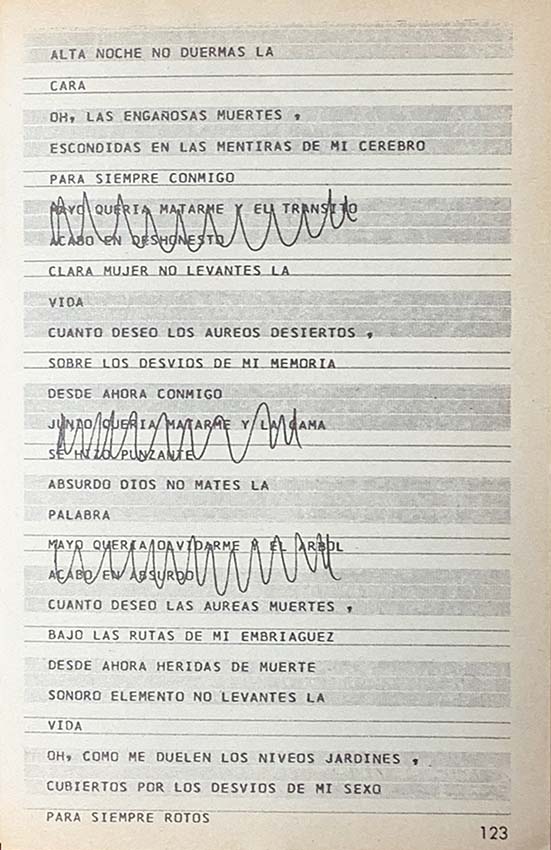

A lírica de Poemas V2 foi criada, segundo explica o autor no prólogo, por um programa informático elaborado por Pedro Crespo e José Joaquín Royo “codificado em linguage RPGII e processado num sistema 32 de IBM com 24k de memória principal”. O computador foi alimentado com “dezasseis gramáticas (frases tipo)” e um ficheiro de 470 palavras para converter-se numha máquina geradora de poemas. O seu simples desenho produziu umha “rotina aleatória” (repetiçom e variaçom) de alto valor poético. Os poemas (em rigor um único poema sem princípio nem fim) devem-lhe muito ao marco teórico das gramáticas generativas (criaçom de enunciados corretos a partir das normas sintáticas) assi como ao estruturalismo saussuriano (substituiçom de elementos no eixo paradigmático). O resultado é singelo e primitivo, como umha pintura rupestre; e como ela abre o caminho a futuras elaboraçons e desenvolvimentos.

Poemas V2 é poesia automática no mais estrito sentido da palavra. Dadá e o surrealismo nom andam longe. O azar como elemento poético sustenta-se na gramática; como no caso da língua de Finnegans Wake, a sintaxe é o esqueleto que mantém a legibilidade. Vejamos alguns exemplos deste processo generativo-combinatório: o verso “cómo me duelen los áureos sueños” repete-se noutros momentos com as três últimas palavras (artigo+adjetivo+nome) trocadas por “las tímidas tristezas”, “las oscuras muertes”, “las quietas tristezas”, “los engañosos bosques”, “los quietos desiertos” ou “los níveos jardines”; “los ángeles se pasean soñando tus senos” reinterpreta-se como “los ángeles se deshacen rozando tus muslos” e “los buzos se retuercen buscando tus muslos”; “muerden tus versos sus besos” regenera-se como “hieren tus golpes sus llantos”, “miran tus temores sus besos”, “muerden tus versos mis palabras”, “tocan tus pasos mis ojos” ou “tocan tus llantos mis labios”. Repetiçom e variaçom.

A ediçom de Poemas V2 de Star Books reproduz facsimilarmente o “papel pijama” (assi chamado polas suas linhas de cor alterna), contínuo e perfurado, utilizado polas impressoras matriciais. O texto está inteiramente em maiúsculas e carece, quitando as vírgulas, de signos de pontuaçom. O autor resolve estas carências escrevendo por riba, manualmente, interrogaçons, exclamaçons e correçons de gralhas. Carmona aproveita esta revisom para tachar certas estrofes (na realidade certas “frases tipo” com as suas variaçons) que nom considera logradas: mínimo retoque humano ao produto sentimental dumha máquina.

Voyager. A inóspita poesia de Kurt Waldheim

Alberte Pagán

[publicado em Café Barbantia o 04-05-22]

Kurt Waldheim, político católico e conservador do Partido Popular Austríaco, foi secretário-geral da ONU (1972-1981) e presidente de Áustria (1986-1992). Em 1985, durante a pré-campanha eleitoral, publicou No olho do furacám. Estas memórias aspiravam a dignificar a sua figura política, mas o efeito foi o contrário: de imediato aflorou o seu passado, que o autor pretendia dissimular, como oficial nazi. Isso nom impediu que ganhasse as eleiçons. (Por que?, pergunta el incrédulo, detendo a cunca de café a meia altura: Como a gente pode votar por um nazi? A gente votou polo mesmo Hitler, argumenta ela. À gente nom lhe molesta o patriarcado nem o capitalismo nem o nazismo nem a guerra: o que lhe molestam som os excessos –assassinato, desfeita ecológica, genocídio, crimes de guerra– do machismo e do liberalismo e do nazismo e da guerra. O que nom quer saber a gente é que tanta morte e violência e destruçom planetária nom som excessos senom a essência mesma de patriarcado, capital e nazismo. A gente denuncia os crimes de guerra mas nega-se a proibir as armas e ilegalizar a guerra. E é assi como nas naves espaciais Voyager, que estám a explorar o espaço interestelar, viaja um disco de ouro com a mensage de paz dum nazi, daquela secretário-geral da ONU, é dizer, representante do Planeta Terra, para os seres inteligentes que vivam além de Plutom. Se a imagem nom agrada, o remédio nom está em romper o espelho.)

Em 2011 Srikanth Reddy publicou o poemário Voyager, composto de três livros e umha secçom de epílogos. A poesia, mais narrativa que lírica, surpreende pola falta de continuidade entre um verso e o seguinte, como se cada linha se quigesse independentizar aforisticamente da estrofe que a acolhe, como se autor estivesse a escrever com vozes prestadas. “O mundo é o mundo”, começa o primeiro livro, e pouco despois: “os mortos nom param na tumba”. Nesta primeira parte, escrita em terceira persoa, fala-se da guerra (“fracasso da forma”) e da morte (que “pode ser um cámbio de estilo, mas com certeza nom de substáncia”). “El conhecia a topografia da injustiça”, di o poema, sem especificar a identidade do pronome. Mas pronto aparece o nome “Kurt Waldheim”, que nom tem “capacidade de paz”.

Ler o livro de Reddy é realizar um trabalho de investigaçom. O autor vai deixando pistas que o público leitor há de seguir para interpretar o significado destes estranhos versos e para desvelar a identidade deste insólito personage. O segundo livro, escrito em pequenos fragmentos em prosa, introduz umha primeira persoa, um narrador que está a elaborar um dossier sobre “este home” que foi “Secretário-Geral das Naçons Unidas” e que “com toda probabilidade conhecia as execuçons em massa de grupos de persoas”. Este narrador mesmo desvela o seu método de trabalho: “Comecei a tachar palavras do seu livro sobre a paz mundial”; e pouco despois: “Tivem que tachar o seu mundo de novo”; e mais adiante: “Tachar cenas dum texto nom deveria significar rejeitar o texto inteiro”. Este processo de tachado, visível em certas partes, converte a frase “levar a cabo programas” em “acarrejar corpos”: o secretário-geral da ONU como “alter ego” do oficial nazi. E para que nom fiquem dúvidas sobre a identidade de “este home”: “Nom pretendo julgar aqui a persoa do Dr. Waldheim.”

O terceiro livro é o mais extenso. Os versos som curtos e espalham-se pola página em tercetos quebrados. Waldheim fala agora em primeira persoa: “Empecei a escrever as minhas memórias”, di. Os três epílogos da última secçom repetem o mesmo texto (fragmento dessas “memórias” nas que se rememora o verao de 1945), completamente tachado agás por umhas poucas palavras aqui e acolá: em cada umha das versons do epílogo as palavras recuperadas, e portanto as frases que com elas construímos, som diferentes.

Nesta primeira leitura intuímos a técnica utilizada por Reddy. Já desde o epígrafe, tirado da Divina comédia (Morti li morti e i vivi parean vivi), o autor introduz palavras e frases tachadas que lemos e nom lemos, que identificamos mas temos que deixar de lado na nossa leitura, o que nos fai conscientes do cámbio de significado operado: o verso de Dante “Os mortos estavam mortos e os vivos pareciam vivos” converte-se na voz de Reddy em “os mortos pareciam vivos”. No terceiro livro o narrador apresenta-se do seguinte jeito: “Eu Kurt Waldheim”, identificando-se e ocultando-se a um tempo, de igual jeito que nas suas memórias se dá a conhecer ao tempo que agacha o seu passado mais comprometido. Umhas páginas antes umha negra sombra paira sobre o poema: “Adolf Hitler”; e começamos a tirar conclusons.

Numha nota final o autor remete a um endereço na Rede no que explica e ilustra o procedimento de escritura. Reddy colheu a versom original inglesa das memórias de Waldheim e, num processo de reinterpretaçom ou leitura entre linhas, elegeu certas palavras com as que construir o poema. Cada umha das três secçons do poemário é resultado dumha leitura diferente do mesmo texto (como se exemplifica nos três epílogos): nom há progresso senom simultaneidade entre os três livros, as três leituras do mesmo original. Todas as palavras som de Waldheim, a ordem na que aparecem no poema (a que permite construir frases e versos) é a do original. Voyager é um bom exemplo político de poesia do borrado.

“Os mortos nom param na tumba”, repete-se nos três livros. “Se a imagem nom agrada, o remédio nom está em romper o espelho.”

A violência simbólica dos anglicismos no processo de colonizaçom do subconsciente

Alberte Pagán

[publicado em Clara Corbelhe o 25-11-22]

Os caminhos da Severa

Alberte Pagán

[publicado em Os novos babilónios. Atravessar a fronteira / The New Babylonians. Crossing the Border (ed. Pedro G. Romero, Galeria Municipal do Porto, 2023)]

O filme de Leitão de Barros A Severa (1931), antes de adentrar-se no melodrama dos amores da cigana Severa e o Conde de Marialva, tirados da peça teatral de Júlio Dantas (1901), dedica a primeira meia dúzia de minutos, prévios ao encontro dos protagonistas, a dar uma pincelada histórico-social do trágico destino do povo Rom. Nesta sequência muda, um homem e uma mulher, chegados a um grupo de casas humildes numa humilde carroça, tocam, bailam e pedem esmola, mas as velhas aldeãs fecham-lhes as portas e um grupo de crianças expulsam-nos a pedradas.

Nestes poucos planos Leitão de Barros condensa séculos de perseguição, escravismo e deportações deste povo nômade: marcados (na Morávia e na Boêmia cortava-se uma orelha às mulheres), enviados para campos de trabalho (na Gran Redada de Gitanos de 1749) e condenados à morte. Este longo processo de limpeza étnica culminou na solução final nazi (o Porajmos).

Houve outros métodos mais “brandos” de “desciganização”: proibiu-se-lhes levar uma vida nômade e possuir carroça ou cavalo; foram impedidos de casar entre eles (durante a Monarquia dos Habsburgo) ou eram diretamente esterilizadas; nom podiam vestir as suas roupas nem falar romani; e até bem entrado o século XX as famílias foram separadas e as crianças sequestradas para serem educadas em orfanatos (modelo norueguês de embranquecimento imitado na Austrália contra a população aborígene e no Canadá contra o povo Inuíte). Na Espanha de Carlos III mesmo se chegou a proibir o uso da palavra “gitano”, num desesperado intento de apagar do mapa este povo livre: porque se não há uma palavra que a defina a coletividade não existe e portanto os direitos coletivos, os direitos dos povos, deixam de ser aplicados.

Leitão de Barros não tirou estas cenas iniciais da peça teatral de Dantas (que condensa a ação em quatro atos e três localizações), senão do romance homônimo que Dantas escreveu no mesmo ano e que conta os antecedentes familiares da Severa. A fadista é filha da Cesária, esfarrapada cigana caldeireira e prostituta, que cruzou a Portugal desde a Espanha e que, já na Mouraria, foi amante do mesmo Conde de Marialva. O romance também narra a escolarização da pequena Severa, graças a um deão benfeitor que quer suspeitar uma duvidosa paternidade. Mas de todos estes enredos Leitão de Barros apenas escolhe um breve parágrafo para dar começo ao seu filme: a Cesária e o seu grupo passam por um lugar “rico, um dos melhores da região”, a pedir esmola; mas um indivíduo armado bota-os ao berro de “Aqui não se querem ciganos!”. Leitão de Barros funde a Severa com a Cesária e converte os “ricos” em pobres e a discriminação de classe em discriminação racial: o indigente despreza o miserável.

A Severa é a mãe do fado. Pouco importam os fatos histórico. O interessante é como se constroem e aceitam as mitologias. Num ato de justiça poética atribui-se o nascimento da música nacional portuguesa a uma cigana que canta nas tavernas num ambiente de navalhas, putas e violência de gênero (o Diogo bate na Chica, que não pode prescindir dele; a Severa diz-lhe ao Conde: “Se me bateres, eu beijo-te. Quando quiseres chorar, dou-te os meus olhos.”). De nascença popular, como o flamenco e o tango, aceitado pela alta sociedade (os palácios do Conde de Marialva) e posteriormente “desciganizado” e gentrificado (como o próprio bairro da Mouraria), o fado é o símbolo da nossa hipocrisia: expulsamos o povo Rom enquanto nos apropriamos culturalmente da sua música para convertê-la em símbolo nacional; proibimos a palavra “gitano” e ao mesmo tempo identificamos a essência espanhola com o flamenco e a gitana Carmen; negamos a “americanidade” da população afro-americana e vendemos o blues e o jazz como produto autóctone (o trompetista de jazz é convidado para Grande Hotel para tocar ante a classe alta mas nom pode dormir num dos seus quartos devido à cor da sua pele).

A Severa é o primeiro filme sonoro de Portugal e, como O cantor de jazz nos EUA, um musical. Há um excesso de música em A Severa, tanto diegética (os fados e os cantos na taverna e nas touradas) como extradiegética (triste para os Rom e para o fado, alegre para os fidalgos a cavalo), que serve para ocultar a ausência de som direto nas cenas não dialogadas.

Dantas e Leitão de Barros não poupam o uso do adjetivo “cigana”. O abuso da palavra pode chegar a ter um algo de racista (como quando no romance se menciona “o romanho ininteligível” dos ciganos, exotizando-os, é dizer, deixando-os fora, ou pondo-se o autor fora deles, porque obviamente o seu “romanho” é inteligível para eles próprios), mas cumpre a sua função, a de deixar inequivocamente clara a etnia da protagonista. São poucas as análises de O monte dos vendavais (Emily Brontë, 1847) que incidem na ascendência cigana de Heathcliff, o protagonista, que também fala umha “algaravia” que ninguém entende. No caso de Carmen, no caso da Severa, o excesso no uso do qualificativo impede obviar a racialização da personagem. Para bem e para mal.

Em A Severa o fado cumpre um papel similar ao de Maria na Metrópolis (1927) de Fritz Lang, esse coração que serve de laço entre a mão (a classe operária) e o cérebro (a classe governante). A aristocracia desce dos seus palácios aos bordéis da Mouraria em busca de prazeres, mas é o fado o que justifica a ética do seu comportamento e permite a viagem inversa, o ascenso do fado às mansões aristocráticas.

A Severa debate-se entre a liberdade, intrínseca ao povo Rom, e os escravismos (violência inclusa) do amor romântico. Quando esta Dama das Camélias lisboeta morre, uma luz de boêmia se apaga.

|