Em Uluru

Alberte Pagán [publicado: 26-06-2020]

Quando em abril de 2017 visitei Uluru só conhecia, das múltiplas películas rodadas na rocha, as de Taka Iimura; e quiçá o pequeno apontamento do canadiano Phil Hoffman na sua Chimera (1995).

O movimento óptico provoca varridos em Chimera. Chimera

Chimera é umha dinámica e enérgica película de viages que utiliza umha montage rápida, ágeis movimentos de cámara, varridos e rápidas aproximaçons ópticas que distorcem a image ao interior do fotograma. Hoffman rodou em súper 8mm cenas de Europa, Egito e Austrália. Uluru aparece brevemente (escasso meio minuto) contra o final da película, e fai-no em plano geral desde um único e afastado ponto de vista. Em coerência com o dinamismo visual da película, e para compensar a unicidade do ponto de vista, nesta seqüência Hoffman utiliza rápidos achegamentos e distanciamentos ópticos, o que provoca certos varridos abstratos. Para Hoffman Uluru é umha referência geográfica icônica, como o é o templo mortuário de Hatxepsut que monta justo a continuaçom: Uluru como símbolo de Austrália na viage global de Chimera.

Taka Iimura

Iimura rodou Ayers Rock (1984) em vídeo para um disco láser comercial “ambiental” (estas “pinturas em movimento” consistiam normalmente no plano fixo dumha paisage acompanhado de música meditativa). Durante quarenta minutos Iimura filma a rocha em plano fixo geral desde diferentes pontos de vista, do amanhecer ao sol-pór, registrando os cámbios de cor e luminosidade. Às vezes a rocha recorta-se contra o céu como simples silueta. Os planos som longos e as transiçons suavizam-se por meio de fundidos encadeados. O cineasta insere umha subpantalha na parte inferior central na que se repetem os mesmos planos, mas nom na mesma orde: um plano noturno pode incluir na pantalha interna um céu luminoso, polo que esta pequena janela serve de contraponto à image principal. Na parte central da película Iimura monta planos de fragmentos do perfil da rocha e divide a pantalha em quatro e nove partes, as mesmas images repetidas em todas elas ou em parte delas. A rocha adquire um aspecto psicodélico num par de planos negativizados. O jazz pausado de Richie Beirach, Masahiko Togashi e Terumasa Hino (piano, percussom e corneta) acompanha as images.

Contraponto de pantalhas em Ayers Rock (Iimura). Simultaneamente o cineasta japonês realizou um “como se fixo” de Ayers Rock chamado Moments at the Rock (1985). Rodada em vídeo nom profissional, Moments at the Rock engade às cores naturais da rocha as intensas cores artificiais da cámara doméstica (céus verdes e amarelos). Como especifica o título, a película, de 11 minutos de duraçom, centra-se nas circunstâncias da rodage: a viage em carro (a cámara desloca-se polo deserto), as horas de espera ante o trípode; é dizer, os condicionamentos materiais da filmaçom que em Ayers Rock passavam despercebidos (a nom ser pola esporádica e subtil sombra do realizador e o seu trípode). Iimura chega à rocha antes da saída do sol e começa a filmar ainda de noite. A luminosidade do monitor de vídeo da rodage principal destaca na pantalha, a imitaçom das subpantalhas de Ayers Rock. A montage é frenética, com saltos na continuidade e alternáncia de planos diurnos e noturnos, e a banda sonora parece estar construída com o som direto dos planos: é a rapidez dos cortes o que produz o ritmo sonoro.

Moments at the Rock nom é a única ramificaçom de Ayers Rock. Em 2008 Iimura reduziu a duraçom da película a 18 minutos e encarregou umha nova música. O resultado: A Rock in the Light. Os planos eliminados som os que constituíam toda a secçom central de Ayers Rock: desaparecem assi os detalhes da rocha e as divisons da pantalha, ademais da negativizaçom dalgum plano. A Rock in the Light é portanto mais compacta e expressa mais linearmente o passo do tempo da manhá à noite. A nova música (de Haruyuki Suzuki), eletrônica e cósmica, está “mais unificada com a image”, segundo o cineasta.

Iimura toma interesse na rocha polo seu valor visual e paisagístico: a forma, a cor, os cámbios de luz ao longo da jornada, o perfil, a geometria (da pedra e da pantalha dividida), o céu que a envolve, o ar (Air’s Rock é o título dum DVD de 2008 que inclui Moments at the Rock e mais A Rock in the Light). Quando Iimura filmou em Uluru o nome oficial do monólito era “Ayers Rock”, nomenclatura colonial que o cineasta aceita sem questionamento. O povo anangu recuperou a propriedade do território o 26 de outubro de 1985 mas nom foi até dez anos despois que o nome se pudo cambiar oficialmente a “Uluru”. Só em Moments at the Rock, sendo como é um “assi se fixo”, Iimura se permite afastar-se da rocha para ver-se a si mesmo em perspectiva durante a rodage. Como nas películas dos Cantrill, que analisarei mais abaixo, em Moments at the Rock a viage até o monumento forma parte da experiência. Esta idea vem sublinhada polo título dumha VHS que Iimura publicou em 1990: Journey to Ayers Rock, cinta que inclui Moments at the Rock e Excerpts from “Ayers Rock” (1990), umha prévia condensaçom de Ayers Rock que antecede A Rock in the Light, ainda que com a música de jazz original.

Quando visitei Uluru em abril de 2017 desconhecia o cinema dos australianos Paul Winkler e de Arthur e Corinne Cantrill.

Paul Winkler

Winkler realizou a sua Ayers Rock (1981, 21’) uns poucos anos antes da visita de Iimura. Filmou o lugar em 16mm colocando máscaras ante o objetivo, o que produz umha image composta. As máscaras utilizadas, que imitam formas pintadas e talhadas nas cavidades de Uluru (lagartos, ualabis, emus, serpes, humanoides), ocultam parte do fotograma evitando a sua exposiçom à luz. Isto lhe permite ao cineasta rebobinar e volver filmar sobre a mesma película, desta vez expondo as partes nom expostas com anterioridade. O resultado é umha colage de images em movimento que se complementam e contradizem a um tempo. O achegamento de Winkler ao monólito é oblíquo: começa com um movimento de cámara lateral (desde o veículo que o leva a Uluru) e filma em igual proporçom o monumento e o chao no que se assenta. Abundam planos picados da terra vermelha e as ervas semi-secas: o entorno, a circunstância e a história som as que lhe dam sentido ao monólito. Quando enquadra a rocha na sua totalidade fai-no deixando que umha árvore se interponha entre ela e a cámara ou coloca umha máscara no centro da image que interrompe a continuidade visual. Os perfis das máscaras, apropriados da mesma rocha e da sua simbologia, tentam captar a mitologia dos povos que habitam esse espaço. E o misticismo converte-se em psicodelia por meio de filtros e prismas que multiplicam a image e saturam as cores. O movimento de cámara mais habitual é a panorámica circular, tanto sobre a distante rocha como sobre o cercám chao, que se repete em bucle umha e outra vez. Um contínuo e monótono ruído acompanha as images.

Image composta em Ayers Rock (Paul Winkler). Apesar da sua imersom na mitologia nativa, e ao contrario do que fam os Cantrill no mesmo ano, Winkler utiliza o nome colonial da rocha. Mas o cineasta nom ignorava as loitas aborígenes e as reivindicaçons territoriais. Alemám de nacimento, a Winkler surpreendia-lhe que, como imigrante, tivesse el mais direitos que as populaçons autóctones do país. A sua película Dark (1973), elaborada a partir de dous elementos complementários (image dum velho aborígene preso e manifestaçom polo direito à terra: história e política), ilustra esta batalha.

Uluru

Regressei de Austrália sem conhecer a prolífica obra de Corinne e Arthur Cantrill, agás umha peça, The City of Chromatic Dissolution (1999), que tivera ocasiom de ver no Australian Centre for the Moving Image de Melbourne. Quando programei duas sessons digitais de cinema australiano (“Ubu nos antípodes“) no Cineclube de Compostela em maio de 2018 nom pudem incluir nengumha das suas películas porque os Cantrill sempre rejeitaram a digitalizaçom da sua obra. O seu cinema explora a materialidade do mecanismo cinematográfico e do suporte fotoquímico e nom admite facilmente a traduçom digital. Nom seria até o ciclo que o CGAI lhes dedicou em novembro de 2019 (“Earth Message. Arthur e Corinne Cantrill e o cinema de paisage”) que tivem a oportunidade de ver umha ampla selecçom da sua obra, incluídas At Uluru e The Second Journey (To Uluru). Apesar do meu desconhecimento da sua obra fum invitado a participar na mesa redonda inaugural sobre os Cantrill. O meu único mérito para compartir microfone com Adrian Martin e Celeste Araújo, comissária do ciclo, era o feito de ser das poucas persoas que tinha a colecçom completa das Cantrills Filmnotes, a revista de cinema que a parelha de cineastas publicou entre 1971 e 2000. Durante a palestra, na que falei das Cantrills Filmnotes mas tamém de como fora descobrindo, na viage, o rico cinema experimental australiano, permitírom-me projetar os 7 minutos da minha Uluru (2018).

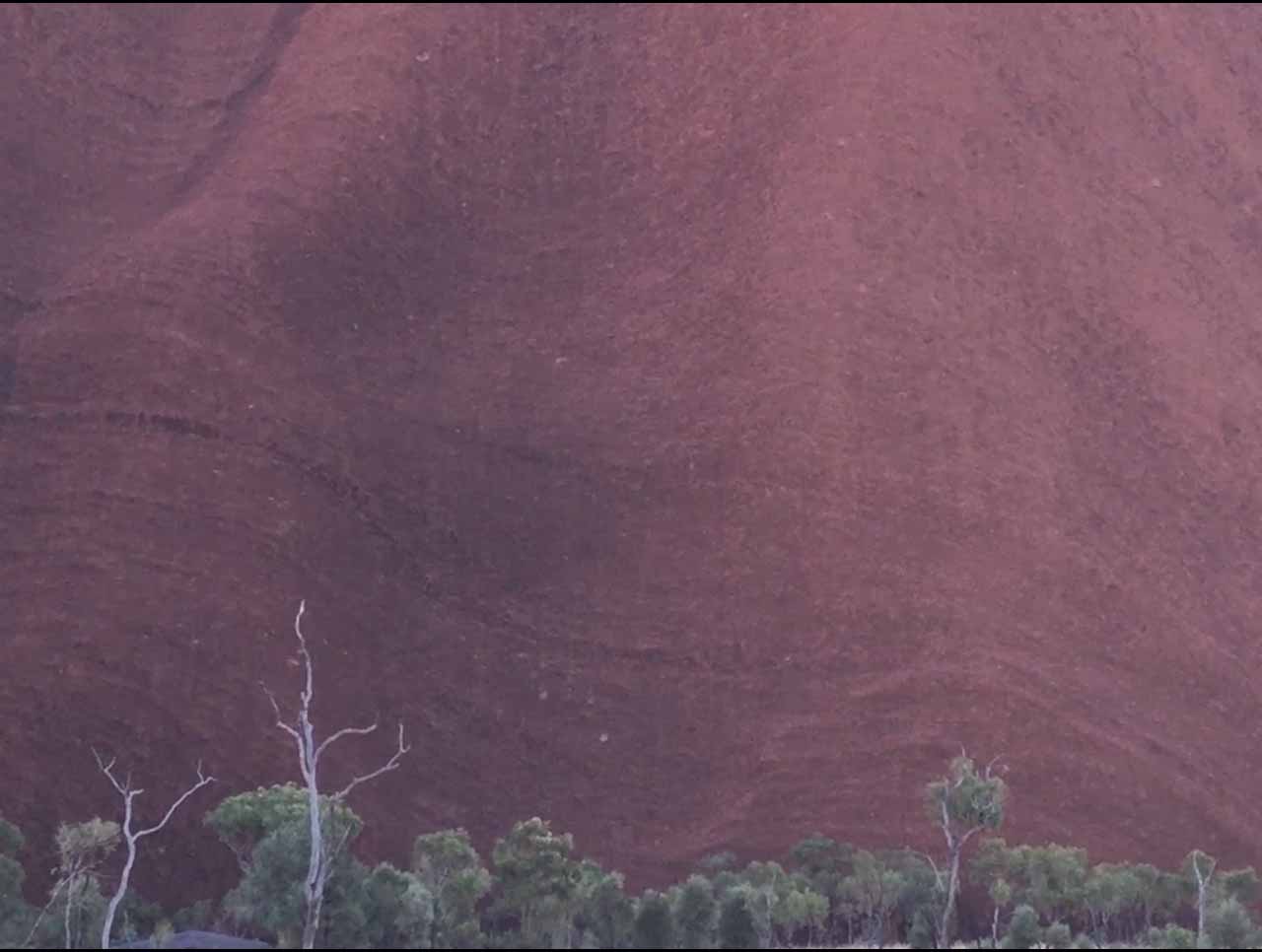

O irresistível magnetismo da imensa parede em Uluru. Visitei Uluru em abril de 2017 sem intençom de filmar, nem sequer de tirar fotos. Para que gravar um monumento fotografado e filmado até a saciedade? Mas só quem se topa ante a imensidade da rocha, minimizado ao seu pé, poderá compreender o irresistível magnetismo de Uluru, essa imensa parede encarnada carregada de história e de cançons que, apesar de ser mais baixa, simples e pequena que a vizinha Kata Tjuta, te atrai cara ao seu interior com mais força, invitando-te a fundir-te com ela, a afundir-te nela. Terra nativa, catedral do povo anangu. Sem cámara de vídeo nem fotográfica, tomei as images de Uluru com umha tableta mini iPad, seguindo a circunvalaçom (11 km) em sentido horário baixo umha temperatura que acadou os 42ºC no ponto central do dia. Evitei os planos gerais (ainda que algum, a jeito de plano de situaçom, coou-se subliminarmente na montage final). Acerquei-me à superfície da pedra, às suas cavidades e pinturas, ao grau da sua pel descascada. A montage acelera-se até converter-se numha animaçom estroboscópica (um fotograma por plano). A inserçom de fotogramas negativizados, que criam umha certa solarizaçom, confere-lhe ao passeo arredor da rocha um tinte psicodélico similar ao que produzem os planos negativos de Iimura ou os filtros de Winkler. Mas nom todo é monólito: como Iimura em Moments at the Rock, como Winkler e como os Cantrill, introduzo um elemento materialista contextualizador: a representaçom da viage que nos permite chegar a Uluru. Mas no meu caso a cámara nom se desloca pola estrada de Alice Springs senom que filma o deserto central em picado desde o aviom que me leva a Alice Springs. Tamém contextualizadoras som as pinturas rupestres que filmo de perto (equivalentes às siluetas usadas por Winkler), reconhecimento do povo anangu, da sua história e das suas reivindicaçons. Ao princípio de Uluru hai outro momento materialista, neste caso aleatório, que é produto do funcionamento do mecanismo de gravaçom utilizado. Pensando que pausara a gravaçom pechei o dispositivo e seguim a caminhar. Quando reabrim a tableta para filmar umha pequena flor na area (contexto da rocha, como na película de Winkler) decatei-me de que nom pausara a filmaçom e gravara pequenas e irregulares incursons de luz no objetivo, dando lugar às abstraçons acidentais, tam afastadas da meticulosidade de Winkler, com as que começa a película. Na banda sonora duas paisages sonoras, distantes no tempo e no espaço (Galiza e Myanmar), conspiram com a música política de Vietcong.

At Uluru

Despois da projecçom de Uluru no CGAI pudem finalmente enfrentar-me, devecido por identificar convergências e divergências, aos dous longos retratos que os Cantrill figeram do monólito. At Uluru (1977) é a terceira parte (e a mais longa: 80 minutos) do quarteto Touching the Earth. Começa, como Moments at the Rock e como a Ayers Rock de Winkler, com o deslocamento lateral da cámara ao longo da estrada que leva a Uluru. A voz de Corinne interrompe o silêncio para deixar constáncia das suas intençons materialistas: nom oferecer dados sobre a mitologia deste “coraçom do continente” senom adentrar-se na própria rocha, na sua forma, superfície, textura, luz e cores tal e como som recolhidas pola emulsom fotoquímica da película. O monólito é um ser orgánico no que, qual Aleph, todos os contrários convivem. Corinne menciona expressamente a viage: nom se vive em Uluru (se és branca), senom que se viaja a Uluru. En At Uluru a preposiçom do título é importante: nom é um retrato da rocha senom do entorno e circunstáncia: vemos o falso Uluru (Mount Conner) que sai ao nosso encontro polo caminho, vemos Kata Tjuta ao fundo da paisage arvorada ou desde a cimeira de Uluru, e vemos o próprio Uluru desde perto e desde longe, em plano fixo e em panorámica. Mas tamém temos detalhes de insetos, bolboretas, páxaros, pinturas rupestres, o anoitecer, as estrelas, a lua, o novo dia, umha mulher no caminho. A cámara pode mover-se perseguindo um enorme arco da velha ou girar em panorámica para contextualizar os afloramentos rochosos; pode manter-se fixa no seu trípode longos minutos ou tremer com a força do vento; pode enquadrar a rocha em plano geral ou centrar-se num detalhe da sua superfície ou nas ervas do chao. E na banda sonora escoitamos sons naturais, insetos, vento, tormenta, páxaros e vozes aborígenes. E tamém o silêncio.

Céu vermelho em At Uluru. Na segunda parte a parelha ascende a rocha. A cámara eleva-se no céu e filma picados do monumento e das paisages circundantes desde umha avioneta que nalgum momento se insinua no enquadre. Alguns planos estám desenfocados e outros negativizados, tanto a cor (o que nos dá um irreal céu vermelho e umha rocha branca) como em preto e branco. Os Cantrill permitem, como Iimura, que a sombra do trípode entre em quadro. E, como todos os cineastas citados, utilizam a negativizaçom como jeito de plasmar plasticamente a irrealidade e misticismo do lugar. Abundam os planos fixos de detalhes da superfície da pedra (pinturas, fendas, texturas, poça sobre a que os páxaros batem as assas), mui similares aos utilizados por mim em Uluru. Mas as divergências som maiores: desde a circunvalaçom em sentido anti-horário (contrária portanto à minha) até a envergadura da película, filmada ao longo de vários dias e com umha atençom especial aos entornos de Uluru.

The Second Journey (To Uluru)

Os Cantrill rodárom At Uluru em 1975. Dous anos despois, em 1977, regressárom ao coraçom australiano para filmar The Second Journey (To Uluru) (1981, 74’). A palavra “viage” já nos avisa desde o título da necessidade do deslocamento, físico e intelectual, para achegarmo-nos aos significados da rocha, ao seu “poder místico”, como afirma a voz de Corinne. Hai reminiscências da primeira viage, planos que se repetem (ou quiçá descartes: identificamos a mesma sombra do trípode na mesma toma, ainda que numha posiçom diferente), o que permite um exercício de comparaçom. A voz da cineasta confessa a morte da “euforia e o otimismo” que os embargara a primeira vez e denuncia a “brutalidade da nossa era”: incêndios, explotaçons gandeiras, turismo, subdesenvolvimento, “um Uluru que nom conhecíamos”. The Second Journey, explica a voz, rodou-se ao longo de duas semanas. Está estruturada em cinco capítulos, que se correspondem com cinco partes do dia: “As precupaçons do abrente” recolhe sete amanheceres rodados com temporizador durante os quais a rocha se avermelha. Em “O trabalho de meia manhá” “acercamo-nos ao monólito, exploramos lugares que nom víramos antes”, estruturas internas como a cova Lagari, essa “boca” que em At Uluru semelhava o olho dumha balea (a rocha como ser vivo). A cámara achega-se à “superfície da rocha, à textura da rocha”. O seguinte capítulo é “Atividades no zênite do dia”, no que filmam as texturas e os debuxos da cavidades nas que se refugiam do calor. Em “Ocupaçons da tarde” a cámara afasta-se da rocha e filma anoiteceres vermelhos. Mas os cineastas tamém som testemunhas de “ocasos esplendorosos que nom gravamos, agás nas nossas memórias”, o que nos fai lembrar umha frase de Nam June Paik que Corinne cita em Ocean at Point Lookout (1977), a primeira película da série Touching the Earth: “Nom deveríamos gravar as cousas puras. Quando gravas, avalias; quando nom, desfrutas.” No capítulo “O trabalho do serám – A lua eleva-se sobre Uluru” a ascensom do nosso satélite, filmado com temporizador, acelera-se brevemente. Alguns planos tenhem umha composiçom gráfica mui cuidada: o vermelho da rocha, o azul do céu e o branco da lua criam composiçons geométricas mui plásticas e estruturais.

Composiçom geométrica em The Second Journey. The Second Journey mostra o monólito de Uluru, mas tamém, na distáncia, o de Kata Tjuta (que dará título à quarta película da série Touching the Earth), às vezes compartindo enquadre com Uluru. Hai planos fixos e cámara em mao, panorámicas e planos gerais, detalhes de plantas e flores e pegadas de insetos na area. Destaca a fisicidade da cámara, as aproximaçons, os giros sobre a cabeça, como se fosse extensom do braço e da mirada. É umha cámara táctil que parece querer tocar e acarinhar a pel escamosa da rocha, os lagartos, os formigueiros. Mas hai algo que se lhes escapa, essa “presença aborígene” que sentem mas nom vem: “Quando nos imiscuímos, retrocedem; quando estamos, nom estám.” Só ficam as suas pegadas, como as dos insetos na area.

Para a restauraçom digital em DCP (cópia que vimos no CGAI) os cineastas recuperárom umha seqüência estruturalista chamada “Estudo para três níveis de rochas”. Montada ao final da primeira bobina, despois de “Traballo de meia manhá”, estes planos mudos, separados entre si por película negra, mostram três níveis de rocha a três distáncias da cámara. Aparentemente filmadas desde enriba de Uluru, a meia altura, a cámara em mao enquadra os três níveis com diferentes distáncias focais, de jeito que nalgum dos planos o nível de rocha mais cercám fica fora de quadro. O uso de colas negras para separar planos ou seqüências estende-e ao resto da película e é um dos elementos que diferenciam The Second Journey de At Uluru. Pola sua freqüência os planos negros adquirem valor gráfico além da simples funçom ortográfica.

Como a de At Uluru, a banda sonora de The Second Journey consta de silêncio, de sons naturais (páxaros) e da voz explicativa de Corinne que remata com um lamento: queriam esperar pola chuva para filmar a água escorregando pola rocha mas nom pudo ser. Nesse senso The Second Journey, que se subtitula “A prática da cinematografia”, é umha película inacabada que reconhece os condicionamentos geográficos, meteorológicos, lumínicos e mesmo sociais à hora de filmar. É umha película sobre Uluru mas tamém sobre a viage a Uluru, é sobre a rocha mas tamém sobre as persoas que filmam a rocha.

Nos créditos finais os Cantrill agradecem o acompanhamento de Michael Lee, autor da excepcional e irreverente The Mystical Rose (1976). Nalgum plano vemos ante a rocha um home de pelo longo e barba, de costas a nós, ao pé dum trípode. Numha destas tomas a cámara nom endentou bem a película e os fotogramas “saltam”, esvaindo o perfil da rocha e o horizonte. Escrevo aos Cantrill perguntando se essa personage é Michael Lee. Esta foi a resposta de Corinne: “Si, esse é Michael Lee sentado no chao a carom do seu trípode. Nós nom conduzimos, e el foi o nosso chofer durante 5 ou 6 semanas numha grande autocaravana alugada. Conhecemos Michael Lee desde 1970, e sempre apoiamos o seu trabalho que, quando era novo, era extraordinário. Com o passo dos anos a nossa amizade ficou ressentida pola sua ideologia católica reacionária, a sua idea de que o aquecimento global é umha falácia, que estamos todos enganados, etc.” O Michael Lee do presente considera The Mystical Rose “blasfema”, segundo me confessa por correo eletrônico: “Figem a película durante a minha enlouquecida e drogada juventude na que me rebelei contra o meu legado católico. Contém images que agora considero blasfemas e que me envergonham e nom suporto vê-las.” “Regressei à Igreja Católica”, explica Lee, “e desde hai mais de 30 anos som membro da Orde dos Carmelitas Descalços Seculares fundada por Santa Teresa de Ávila e Sam Joám da Cruz.” Lee estivo em Ávila o 15 de outubro de 2015 para filmar as celebraçons do 500 aniversário do nacimento de Teresa.

Quando visitei Uluru em abril de 2007 ainda se podia escalar a rocha (a menos que as altas temperaturas o impedissem). Entre o desfrute do espetáculo desde e no interior do monólito por umha banda e o respeito aos desejos do povo ao que pertence pola outra, decantei-me pola segunda opçom. O aviso no aparcadoiro dizia: “Nós, os anangu, proprietários tradicionais, temos isto que dizer: Uluru é sagrado na nossa cultura. É um lugar de conhecimento. Segundo a nossa lei tradicional nom está permitido escalar.” Mas nom seria até o 26 outubro de 2019 que as leis coloniais proibírom definitivamente a escalada da rocha. Os Cantrill filmárom desde a cimeira algumha seqüência de At Uluru. Como sei do seu respeito polos povos aborígenes (é significativo o uso da nomenclatura pitjantjatjara, Uluru, nos seus títulos, por muito que o nome oficial naqueles anos fosse Ayers Rock), pergunto-lhes sobre o estado da qüestom em 1975 e sobre se a decisom de nom subir ao monólito na segunda viage obedeceu a esse respeito polo povo anangu. Desta volta responde Arthur: “Corinne e mais eu nom trepamos até a cimeira, foi o nosso amigo Peter Yuill, que nos ajudou na viage por Austrália Central, quem subiu com a nossa Bolex. A empinada subida pareceu-nos demasiado arriscada e paramos despois de subir um pouco; e ali filmamos algo. Para as cenas aéreas alugamos umha avioneta. Na primeira viage nom estávamos tam informados sobre o desagrado dos donos tradicionais ante o feito de que os turistas subissem à rocha como o estivemos dous anos despois. Nessa ocasiom nom subimos por respeito aos desejos dos proprietários. A cadea para subir já estava instalada (a primeira parte em 1964) e todo o mundo podia subir livremente.”

Partes de The Second Journey confluem com a minha Uluru com mais consistência que At Uluru: os planos da superfície escamosa da rocha, a cámara voando leviana perto da sua textura, e mesmo a montage de cintileos em “O trabalho de meia manhá”. Mas quiçá Uluru se afaste um tanto do paisagismo dos Cantrill para achegar-se, ainda que por outros meios, ao formalismo de Winkler e mesmo de Iimura.

Rock Heart Fire

Em The Second Journey víamos Michael Lee ao pé da sua cámara de 16mm. “Quando levei os Cantrill a Uluru em 1977 figem algumhas tomas da rocha em 16mm”, di-me o cineasta. “Fiquei tam arrebatado polo lugar que anos despois regressei e acampei no mato aos pés da rocha durante 3 meses. Durante esse tempo filmei muitas seqüências de Uluru e de Kata Kjuta, muitas delas com temporizador. Queria fazer umha película sobre o tema da morte-renacimento mas como grande parte do material se danara polas duras condiçons do deserto e como nom foi até 6 meses despois que pudem regressar a umha cidade onde poder revelar a película decidim fazer um filme mais curto que acabou sendo Rock Heart Fire.”

A peculiar aproximaçom de Michael Lee a Uluru, Rock Heart Fire (1985, 16’), que ilustra portada e contraportada do número 53-54 das Cantrills Filmnotes, afasta-se dos enfoques das películas até agora mencionadas. Para Lee o monólito nom é o objeto da mirada senom telom de fundo (coraçom rupestre do continente) ante o que se desenvolve a sua peregrinage e busca mística. Lee nom usa negativizaçons ou outros recursos gráficos para salientar a espiritualidade da rocha, senom que simplesmente absorve essa espiritualidade de jeito natural para centrar-se no seu próprio corpo e na sua procura mística. Rock Heart Fire é tamém registro e expressom da materialidade do celuloide, cuja emulsom Ektachrome ficou esvaída e afetada pola intensa calor e pola água: os elementos transformam o meio e portanto a nossa apreciaçom da realidade filmada. Nom só o calor e a água atacárom a emulsom: o próprio cineasta raspou o título e os créditos diretamente na película e tamém interviu certos planos nos que risca o perfil da montanha, borra o fotograma deixando só um óvalo no que o protagonista descansa em posiçom fetal ou imita o lume dumha fogueira lascando e deixando transparente essa zona do quadro.

O monólito como telom de fundo em Rock Heart Fire. A película começa com umha longa dança noturna (inicial e iniciática) arredor dumha grande cacharela. Umha parelha baila e o numeroso público participa batendo palmas e tocando instrumentos. A cena, de cores esvaídas e baixo contraste, foi rodada no festival alternativo ConFest de 1979 em Berri (Austrália do Sul), junto ao rio Murray, organizado pola cooperativa Down to Earth. Som images que, ainda que afastadas geográfica e culturalmente de Uluru, exponhem a necessidade de transes e experiências extáticas de certas geraçons. O que vem a continuaçom seria pois, segundo esta leitura, a posta em marcha da viage iniciática que levará a Lee a Uluru, um espaço que nom simplesmente visita com respeito e certo distanciamento, como faziam os Cantrill, senom que ocupa e do que se apropria para a sua persoal pesquisa mística. E mentres Lee medita e jejuna no deserto as e os aborígenes dedicam-se a atividades mais prosaicas como som a caça e a procura do alimento.

Lee inclui a fauna no contexto, tanto viva (serpe, águia, varano) como morta (cadáveres e caveiras, canguru caçado, aberto e cozinhado pola populaçom autóctone); e tamém a viage até Uluru, mas no seu caso a cámara avança frontal e nom lateralmente. A rocha em si, em plano geral, nom aparece mais que num par de momentos, em panorámica, e na seqüência final, apenas identificável como fundo do transe e tránsito do protagonista. E o lume do título adquire diferentes simbologias: lume propiciatório na dança iniciática; lume prático e culinário; destrutivo incêndio florestal; e, por último, o lume místico (primeiro diretamente riscado na emulsom, despois filmado) ante o que senta, na posiçom do loto, o espido peregrino. Este lume é tamém sexual: nace entre as pernas de Lee, que se achega nu à parede da rocha perseguindo a sua sombra sobre a que se deita, amante de si mesmo ao tempo que do coraçom de pedra. A Virge Maria aparece-se ante o eremita como detonante, inserida entre o lume sintético (rascado) e o filmado, e dá pé a umha viage astral abstrata. A primeira apariçom de Lee é como sombra à que persegue a cámara. Despois, ajoelhado ou de pé, reza ante a natureza que, filmada com temporizador, acelera o passo das nuves. É como se fosse o poder da oraçom o que provoca a saída da lua e a caída da noite. O eremita deita-se na area e esperta para prender a cacharela (morte e resurreiçom). O plano final é umha animaçom de traços na area que sugerem pinturas aborígenes: espiral, olho que pode ser vulva, linhas paralelas e pegadas de pés (o caminho de busca, o tránsito além da morte, o transe). Michael Lee utilizou o “Scherzo 2 Scum Action” da Orchestra of Skin & Bone como banda sonora, umha música de transe, rítmica, repetitiva e hipnótica.

Rock Heart Fire mistura o persoal com o mítico, o católico com o aborígene, o sexual com o paisagístico, o místico com o geológico. A parte mais etnográfica (a populaçom aborígene caçando e cozinhando o canguru) está rodada em Narwietooma, a meio caminho entre Alice Springs e Uluru, e constitui a principal diferença do filme de Lee com respeito a todos os outros analisados neste texto (que evitavam, consciente ou inconscientemente, a representaçom dos povos originários). Neles a presença aborígene intuía-se (através da terra, da rocha, das pinturas, dos símbolos, dalgumhas vozes) mais nunca se representava. “Despois de acampar em Uluru durante 3 meses conhecim uns aborígenes e vivim com eles 3 meses”, explica-me Lee. “Foi durante este tempo que os filmei cozinhando o canguru. A minha intençom era utilizar as images da preparaçom do canguru [que é cozinhado numha fochanca na area], intercalado com planos de mim mesmo cavando um buraco e metendo-me dentro e despois reemergindo do buraco, para intentar expressar visualmente o tema da morte-renacimento ou noutras palavras da dissoluçom-reconstituçom presente na película.”

TurnAround

Mas nom todo o material filmado em Uluru se estragou e Lee utilizou-no noutra película chamada TurnAround (1983, 58’). Nela “hai moitas seqüências filmadas em Uluru com temporizador. Parte foi rodada na viage inicial com os Cantrill [aos que agradece nos créditos], parte na minha viage posterior”, continua Lee. Tamém se repetem em TurnAround cenas, agora diurnas, de gente bailando durante os ConFest: “Hai tanto tempo que nom estou certo de que cenas de TurnAround se filmárom onde”, tenta lembrar Lee, “mas com total seguridade algumhas cenas estám filmadas em Nimbin no norte de Nova Gales do Sul [Aquarius Festival de 1973, precursor do ConFest] e algumhas cenas em Daylesford [1981] em Victoria.”

Uluru a contraluz em TurnAround. TurnAround contextualiza a procura espiritual de Rock Heart Fire, convertendo-a numha necessária fugida da violência, do consumismo e da futilidade da sociedade ocidental, um “mundo em guerra”, como anuncia o televisor, que é preciso abandonar. A primeira e a derradeira image da película é um símbolo do infinito animado, eterno retorno, ciclo vital, morte e renacimento, todo girando (“turn around”), como nora de feira, arredor do coraçom rupestre no centro do continente. O segundo plano lembra-nos a animaçom final de Rock Heart Fire: um dedo traça umha espiral na area. Esta toma servirá de pontuaçom ao longo de toda a película. Na primeira parte a espiral avança (cada inserto continua o movimento do anterior); na segunda, o traço do dedo invertido, a espiral borra-se. A primeira secçom mostra images urbanas de Melbourne, panorámicas desde o trem, tendas, mercados, parque de atracçons, gente na rua e fogos artificiais. As ruas podem estar filmadas com temporizador (movimento frenético da gente) ou superpostas sobre si mesmas (movimentos fantasmais dos peons). Insertos dum televisor em branco e negro oferecem images do mundo global: Einstein, incêndios, guerra, rios de lava, casas derrubadas, mísseis, cogumelo atômico. A banda sonora é umha composiçom de som ambiental, vozes e música eclesiástica.

A espiral na area dá passo à segunda secçom, na que, com som direto, a cámara enceta a viage: estrada, caminho de ferro e caracol (que reaparecerá mais adiante) como símbolo da laboriosidade da viage interior. A terceira secçom reutiliza planos de Rock Heart Fire, e por tanto sabemos que estamos já em Uluru: sombra de Lee avançando, rochas, desfiladeiros, varanos, aves, cadáveres de animais. Quando a cámara se ergue vemos Uluru ao fundo, no horizonte, cada vez mais perto. Hai insertos comparativos de cenas da primeira parte: um jogo de carreiras eletrónico rima com o caminho de ferro, as atracçons do parque com os penedos do deserto.

A cámara acerca-se aos dentes da caveira dum animal. Quando a espiral debuxada na area se completa a cámara eleva-se para mostrar o perfil do monólito como fundo: estamos no cenário da seqüência final de Rock Heart Fire, na que éramos testemunhas da morte e resurreiçom do eremita. Numha rápida e breve montage vemos Lee na posiçom do loto, a fogueira noturna e o arbusto junto ao que senta, todos planos de Rock Heart Fire que funcionam a jeito de resume (ou antecipaçom, se seguimos a cronologia) dessa película. Despois, um longo plano de formigas devorando umha bolboreta dá passo ao monólito de Uluru, que reaparece várias vezes em plano geral, o sol saindo trás el. A espiral funciona como metáfora das ondas provocadas por umha pedra na água, o que dá passo à seguinte secçom, na que vemos Kata Kjuta e um Uluru cada vez mais afastado e mais noturno alternando com images de água, insetos e bosques que, a espiral agora desfazendo-se, nos levam de volta à cidade. Mas polo caminho paramos no festival ConFest e nas juntanças de gentes que se abraçam em círculo e bailam. A brétema e os montes arvorados contrastam com a secura do deserto. O uso do temporizador intensifica-se: luas que saem, nuves que passam, sol que tinge Uluru de vermelho. Apesar de serem produto da mesma técnica com temporizador, esta aceleraçom cósmica e mística dos processos naturais contrasta com o movimento frenético e alienante dos habitantes da cidade.

A seguinte secçom, com música de guitarra, mostra a primavera no seu esplendor (páxaros, flores, borboletas, frutos e os bailes do ConFest) antes do regresso à cidade. Um desfile de carroças multiculturais (o Moomba Parade), com som ambiente, ocupa as ruas de Melbourne durante dez minutos. Na parte final regressamos aos signos naturais (caracol, paxarinhos no ninho, cereijas) e à sua inviabilidade no mundo moderno: o ninho cai e o páxaro morre. Como voltar a este mundo consumista despois de ter experimentado Uluru? A viage tem que seguir, ou reiniciar-se, lenta como a do caracol: os últimos planos, filmados no ConFest de Berri, mostram ao eremita, ergueito e nu, afastando-se numha balsa rio embaixo; e nom necessariamente cara a Uluru porque, como di o cineasta, “Decatei-me de que ainda que Uluru, polas suas qualidades geográficas, era um símbolo do centro que permitia que a nossa psique projetasse nel esta transcendência, na realidade nom era mais que um anaco mais de terra. Decatei-me de que o verdadeiro centro está dentro dos nossos coraçons e qualquer lugar pode ser o lócus da transformaçom. Cada momento, cada lugar, apresenta a possibilidade dum novo começo.” (Cantrills Filmnotes nº 43-44, Fevereiro 1984).

Retrospectivamente, Michael Lee considera TurnAround parte da que chama “Trilogia da Rosa Mística”, “documentaçom da minha viage espiritual”. The Mystical Rose, primeira parte da trilogia, é umha “rebeliom juvenil contra o meu legado católico”. TurnAround seria “a minha metanoia, o abandono da auto-gratificaçom e o começo da procura de fundamentos espirituais”. E por último A Contemplation of the Cross (1989) registra “a minha reconciliaçom com o catolicismo”. “Estas três películas som as minhas obras cinematográficas mais importantes”, conclui Lee.

[Agradeço a Corinne e Arthur Cantrill e a Michael Lee as generosas respostas às minhas inquietudes.]

Desenterrando identidades. O cinema de Aotearoa (1929-2010)

Alberte Pagán [publicado nas Follas do cineclube, Compostela, 31-05-2023] [cartaz]

De Nova Zelândia a Aotearoa

Nas três pantalhas de Uncle Tasman – The Trembling Current that Scars the Earth (2008) Natalie Robertson mostra as paisages volcánicas da Ilha Norte de Nova Zelândia/Aotearoa, entanto na banda sonora vozes tanto maoris como pakeha (brancas) denunciam os vertidos tóxicos dumha fábrica de papel. O cinema neozelandês está atravessado por esta visom telúrica, que parte da espetacularidade natural destas remotas ilhas para achegar-se a um reconhecimento político das gentes indígenas que as habitam. Porém para o povo maori as terras remotas som as Europas desde as que chegárom as gentes pakeha.

Este paisagismo ecológico e político transita desde umha eurocêntrica Nova Zelândia até umha multicultural e indígena Aotearoa, polo caminho incorporando identidades, culturas e espiritualidades maoris e reconhecendo a déveda histórica que deixou a colonizaçom. As migraçons a estas ilhas oceânicas (que trouxo consigo políticas, culturas e artes europeas) convivem com a viagem inversa, a diáspora neozelandesa no planeta, até o ponto que às vezes nom resulta doado definir o que é ou quem é neozelandesa. O cinema neozelandês abala entre umha originalidade independente das tendências internacionais e umha hibridaçom resultado deste cruzamento de migraçons.

O cineasta e escultor cinético Len Lye realizou a maior parte da sua obra no Reino Unido e nos EUA, mas a sua primeira película, Tusalava (1929), tem fundas raízes oceánicas. A história do cinema experimental neozelandês começa com esta obra clássica, na que Lye anima vários milheiros de debuxos de inspiraçom samoana, maori e aborígene que imitam células, vírus ou bactérias. Segundo o autor, o título significa “ao final tudo é o mesmo” em samoano. Nom há montage nem movimento espacial além do fotograma, só cámbio e transformaçom ao estilo de Diagonale Symphonie (Viking Eggeling, 1924). Posteriormente Lye realizaria A Colour Box (1935), umha animaçom abstrata pintada diretamente sobre o celuloide que o converteria num dos pioneiros desta prática, a carom do escocês Norman McLaren e o estadunidense Harry Smith.

Joanna Margaret Paul

Nom será até a década de 1970 que apareça umha cineasta que, como Lye, acumule um corpus importante de películas experimentais: a poeta e pintora Joanna Margaret Paul realizou mais de 30 filmes em 16mm e 8mm, breves poemas cinematográficos mudos de temática intimista e doméstica nos que se esvai a fronteira entre as açons quotidianas e os atos artísticos significativos. As suas películas som pequenos apontamentos rodados em enquadres fixos mas que delatam o tremor da mao que sustém a cámara. Feitas desde umha perspetiva feminista, nom som mui diferentes das da escocesa, tamém poeta, Margaret Tait. Ambas som autoras dum cinema feito desde as margens geográficas, artísticas e sociais.

Em Napkins (1975) Paul filma uns guardanapos a secar ao vento, mas fai-no desde o interior do fogar, através das janelas, a um tempo reivindicando o espaço doméstico e mais as tarefas (cozinhar, lavar, cuidar) tradicionalmente atribuidas à mulher. Em Sisterhood (1975) a cámara move-se polo interior da casa, móveis, louça, espaço exterior através da janela, mulher erguendo-se do leito e espreguiçando-se, flores… O título (“sororidade”) procede dum cartaz que vemos na parede, legendado “Sisterhood feels good”, no que umha mulher na cama antecipa o espertar da mulher filmada; mas o autêntico protagonista nom é a mulher senom o espaço doméstico. Em Jillian Dressing (1976) Paul, noutro ato de sororidade, captura os atavios de Jillian Harris, cunhada da cineasta, ante o espelho: prova roupa, pentea-se, maquilha-se, em definitiva prepara-se para sair ao exterior. Nesse lugar, entre o interior doméstico e a vida social exterior, é onde habita o cinema de Paul.

Paul conta com os precedentes dumha série de cineastas amadoras que, em muitos casos, compartem a visom doméstica e feminina, como acontece com o cinema caseiro de Ehtel Garden e o de Elga Hinton. A fotógrafa Hinton mistura cinema doméstico com investigaçom experimental em Sun Test 2 (1945), no que superpom (em cámara: dobre exposiçom) umha imagem direta do sol a umhas panorâmicas de “Daisy e crianças” no exterior dumha casa. Um tendedoiro com roupa ao vento antecipa o contido de Napkins.

Nos mesmos anos o cineasta Robert Steele deixou de lado os seus encargos mais comerciais e narrativos para realizar um artístico estudo da luz e as sombras sobre o corpo humano em Curves and Contrasts (1947). Nela os bailarins Freda Stark e Harold Robinson, mais um terceiro nom identificado, coreografam umha pausada e tenebrista dança. A película só se projetou, no seu tempo, em sessons privadas.

A National Film Unit

Cineastas como Michael Forlong, John Feeney ou John King, que trabalhavam na governamental National Film Unit, insuflárom criatividade e investigaçom formal em documentários como Rhythm and Movement (Weekly Review No. 346, 1948), no que Forlong captura as danças ginásticas de Gisela Taglicht na YWCA de Wellington, com uns cuidados enquadres que lembram os de Leni Riefenstahl e umha montage reminiscente de Maya Deren; como Pumicelands (1954) e Hot Earth (1955), que Feeney realizou, dispensando-se do uso de locuçom, após a “Weekly Review” ter-se convertido na “Pictorial Parade”; ou Wool Gathering (Pictorial Parade No. 182, John King, 1966), sobre a indústria da lá, cujos estáticos mercadores se mantenhem firmes ante umha cámara que se move lentamente ao estilo de L’Année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961).

Estas experimentaçons terám continuidade na operática Score (Arthur Everard, 1980), na que, a cámara lenta e baixo a música de Tchaikovsky, se nos oferecem imagens dos partidos de rugby que a França jogou em Aotearoa em 1979, incluindo a vitória sobre os All Blacks. A mistura de documentaçom e etnografia terá tamém continuidade, já fora da National Film Unit, na obra do artista (e guitarrista flamenco) Darcy Lange (cujo Maori Land Project, 1977-1981, recolhe o ativismo político maori) e na de Martyn Sanderson (Charlie Horse, 1978).

Cinema independente, de transe e radical

Um jovem Tony Williams renunciou à narraçom na sua The Sound of Seeing (1963), na que um músico e um pintor buscam inspiraçom no entorno natural de Tāmaki Makarau / Auckland. A montage e os enquadres, puramente cinematográficos e com importantes picados zenitais, contribuem a umha estrutura musical que começa com o “So What!” de Miles Davis. Anacos da vida laboral da cidade (pescadores, obreiros) coam-se na composiçom e achegam The Sound of Seeing à estética da sinfonias urbanas. Foi das primeiras películas independentes emitidas pola televisom pública neozelandesa.

Rodney Charter troca o jazz de The Sound of Seeing por rock psicadélico no seu Film Exercise (1966), um estudo cinematográfico que igualmente prescinde da narraçom e que colhe como escusa a viagem em moto dumha parelha, desde umha praia diurna até à cidade noturna, para umha exploraçom formal de varridos, enquadres abstratos, desenfoques e breves insertos, montados ao ritmo da música. Chegados à cidade, o motorista acode a umha festa e a mulher retrocede e volta junto à moto. A sensualidade com a que a mulher acarinha o veículo emparenta a película com as contemporáneas Scorpio Rising (1964) e Kustom Kar Kommandos (1965), de Kenneth Anger, com as que comparte a utilizaçom de música rock como acompanhamento. Umha das praias do começo, na costa oesta da Ilha Norte, é Karekare, conhecida por ser o lugar no que desembarca a protagonista de The Piano (Jane Campion, 1993).

Estas propostas nom narrativas desembocárom em Circadian Rhythms (David Blyth, 1976), que veicula o relato polo terreno do inconsciente e dos sonhos. O modelo de Blyth, juveníssimo cineasta que logo dirigiria películas de série B de terror gótico, foi a narraçom surrealista de Luis Buñuel Un Chien andalou (1929), mas o contido poderia estar inspirado em Crash (J. G. Ballard, 1973) e a poesia dos intertítulos remete a Le Sang d’un poète (1930) de Jean Cocteau.

O espírito psicodramático de Maya Deren paira sobre Taunt (1983), de Alison Maclean, quem se achega a umha narrativa mais tradicional na igualmente onírica Kitchen Sink (1989), na que o espaço doméstico se converte em cenário do terror.

O cinema de transe tivo continuidade na obra de George Rose e Richard Adams (The Sadness of the Post Intellectual Art Critic, 1979; “a grande obra-mestra desconhecida do cinema neozelandês”, em palavras do cineasta e divulgador Martin Rumsby) e modernizou-se, adquirindo texturas punk, na de Brent Hayward (membro da banda Fats White). A narraçom burroughsiana Confessions of Johnny Barcode (Hayward, 1999) comparte estética e política com a obra de Craig Baldwin, a de Ryan Trecartin e o cinema da transgressom de Nick Zedd. Em Audio Slut (2007) Hayward junta um molho de amizades e músicos numha rua de Auckland (Cross Street) e aplica diferentes texturas e estéticas a umha série de vinhetas, tomadas com cámara fixa, nas que confluem minimalismo e punk, estruturalismo e vídeo musical.

Os pioneiros Fetus Productions eram um grupo punk que atacava as imagens imaculadas da sociedade nas suas produçons audiovisuais. Cinema de terror e surrealismo vam da mao no seu Flicker (1983).

O radical coletivo artístico Popular Productions levou a estética punk (ou a ausência de estética) um passo além. Combinando texto e imagem, vídeo com gravaçons da televisom, 8mm e 16mm, reivindicando a baixa qualidade técnica e inspirados polo minimalismo de Zen for Film (1965) de Nam June Paik, Popular Productions questionavam a tradicional política da reproduçom da imagem. O riso da mulher em Dora’s Lunch (1998) tanto parece burlar-se do público que mira a pantalha branca como da teoria crítica que lhe dá umha aura de respeitabilidade ao objeto artístico.

Instalaçons e açons

O cinema e o vídeo tenhem sido umha ferramenta fundamental para o registo e conservaçom de açons e cenificaçons. Um exemplo é A Film of Real Time (Leon Narbey, 1970), ainda que esta peça é mais que umha simples documentaçom da instalaçom inaugural da Govett-Brewster Art Gallery de New Plymouth. A montage transmite a integraçom do público no labiríntico espaço e a desorientaçom produzida polas luzes de néon e polo som, umha e outro postos em marcha polo movimento do próprio público.

Unearthing (Juliet Batten, 1989) documenta umha “excavaçom arqueológica” que tivo lugar na exposiçom Women & Culture em Auckland em 1986. Ao cabo de cada jornada Batten criava colages com os elementos desenterrados. Unearthing reivindica o papel da voz da mulher na cultura ao tempo que critica o cientificismo dos estudos arqueológicos: umha vez explorado/desenterrado o objeto nom há marcha atrás: impossibilidade da reconstruçom. O estudo arqueológico destrói o objeto de estudo. Ao desenterrar a opressom da mulher impede-se o retorno à situaçom opressora anterior.

Quiçá Sam Hamilton estivesse a pensar em Unearthing quando realizou Performance Piece for 16mm Film Roll, the Ground and One Year of Time (2009). Esta breve peça de explicativo título, de 7 segundos de duraçom e baleira de figuraçom (fundo branco com marcas e rabunhadas), é o resultado de enterrar um rolo de película durante um ano. Mas a intençom de Hamilton nom foi a de degradar naturalmente a emulsom, senom a de deixar que a terra, ou a mínima luz que pudesse atravessá-la, a impressionasse. Para isso tivo que enterra-la e desenterra-la em condiçons de escuridade total para poder processá-la posteriormente no laboratório.

O espírito dadaísta de Performance Piece… converte-se em homenagem e reinterpretaçom nas maos de Stella Brennan. Inspirada em Zen for Film (película transparente) e em Zen for TV (1963, tubo catódico manipulado, em posiçom vertical, que exibe umha soa linha de luz no centro), ambas de Paik, em ZenDV (2002) Brennan coloca dous monitores lado a lado, o da esquerda emitindo umha pantalha azul (que indica ausência de imagem) e o da direita barras de cores e som (para a calibraçom do televisor). As duas imagens encontram-se nas margens do que é a produçom audiovisual: som elementos que nos ajudam na produçom da imagem mas que nom estám para serem vistos, como a película transparente de Paik ou o tubo catódico defetuoso. ZenDV habita a transiçom entre o analógico e o digital, e com certa nostalgia do primeiro aplica, mediante filtros, pó digital e arranhaduras simuladas geradas por computador: é o paradoxo dos pixéis sujos.

Duck Calling (1978), de Gray Nicol, é um bom exemplo de como umha cenificaçom ao vivo se pode reproduzir em privado ante a cámara, sendo transformada por esta. O ator, com a cabeça vendada, senta ante umha vitrina que contém umha escopeta. Ante o micro exemplifica o jeito de chamar os patos numha batida de caça. Entanto fala, desenrola a venda da cabeça para enrolá-la arredor do micro, apagando o som progressivamente (e preparando o punho para golpear o vidro). A pantalha volve-se negra, ouvimos sons de vidro escachado e, quando a imagem volta, o ator está ausente e a vitrina baleira.

Em Shave (Gray Nicol, 1977) a cámara é imprescindível para a cenificaçom. O artista autorretrata-se ante o espelho (em cuja posiçom está a cámara) mentres se barbea. Quando finaliza, tenta repor o pelo retirado da cara pintando a barba sobre o cristal que está entre a cámara e mais el; tamém debuxa boina e camisa, como se se preparasse para sair, e um interruptor em forma de cordel, do que tira para apagar a luz e assi finalizar a peça.

A política da paisage

Em Bowl Me Over (1995) Lissa Mitchell, inspirada polas paisages de Rita Angus e Mina Arndt (às que cita nos créditos), conduz pola Ilha Sul em busca dumha identidade geográfica: Nelson, South Canterbury, Central Otago, volta a Motueka. Bowl Me Over está riscada e pintada diretamente sobre o celuloide. As imagens (basicamente umha estrada entre montanhas, vista desde o ponto de vista da condutora; ainda que tamém intenta umha ingénua reproduçom do apeadeiro de Cass, pintado por Angus) convivem com abundantes intertítulos nos que se louva a viçosidade da terra e se criticam os interesses económicos que, em nome do progresso, sepultárom a velha vila de Cromwell, e com ela a sua história e património, baixo as águas do lago Dunstan: a política da paisage. As palavras inscritas som imagens em si, e constatamos como um triángulo, que é montanha na paisage, se converte na letra “A”, e o “I” se transforma em linha descontínua sobre o asfalto, fusionando deste jeito texto com figuraçom, significante com significado.

O discurso pós-colonial de Lisa Reihana marca o fim da etnografia. A sua busca identitária nom parte, como no caso do cinema pakeha, da periferia: ela sabe-se no centro do seu mundo; porém, como mulher e como maori, como membro dumha etnia oprimida e invisibilizada, vê-se deslocada desta centralidade polo discurso ocidental racista e colonial. A sua instalaçom panorámica In Pursuit of Venus (Infected) (2015) ataca frontalmente a narrativa colonial. Em Wog Features (1990) Reihana utiliza animaçom e pixilaçom (animaçom de seres vivos por meio dumha rodage a intervalos) para parodiar o intrínseco racismo da etnografia através dos seus estereótipos sobre raça e género. Esta “olhada politizada à cultura”, em palavras da cineasta, reconstrói criticamente as imagens dos programas de televisom para crianças, autêntica sementeira de racismo e distorsom de identidades.

From Tiziano Vecellio to Barnett Newman and back (Peter Wareing, 2007) tem muito de açom filmada, mas a estrutura visual (duas pantalhas verticais ladeadas, lombo contra lombo) é puramente cinematográfica. O centro de gravidade situa-se no meio da tela, mas a angulaçom dos planos e a inversom do movimento fai-nos perder as referências e o espaço (a costa de Aotearoa) abstrai-se. O protagonista de From Tiziano Vecellio… caminha por umha praia e entre os croios encontra umha reproduçom de Venus e Adonis (1554), de Tiziano, que guarda no peto; reconstrói umha pequena cabana feita com madeira das crebas; no seu interior volta a contemplar a pintura antes de sair para continuar o passeo pola praia.

From Tiziano Vecellio… é um caminho de ida e volta: de regresso à terra natal após os anos de emigraçom (podemos chamar fogar essa chouza improvisada?), da cultura ocidental (do centro) à periferia oceânica (a primeira, que acompanha os invasores brancos, varada na segunda), da figuraçom renacentista de Tiziano à abstraçom moderna de Newman. Este ir e voltar tem a sua contrapartida formal: a pantalha da direita recolhe a açom descrita dum jeito lineal e objetivo (excetuando o ladeamento vertical) entanto a da esquerda reproduz os planos da direita em orde inversa. Os contidos de ambas pantalhas coincidem no minuto central da película, no que a banda sonora (vozes e barulho dumha carreira de carros), a imitaçom da imagem, se inverte. O efeito espelho constrói-se a ambos lados dessa mui newmaniana linha vertical que separa as duas imagens.

A proposta de Wareing coloca a paisage no centro do argumento. Em Earthworks: A simultaneous global linkup in real time (1971) Philip Dadson conjuga igualmente paisagismo e cenificaçom. Onde Wareing meditava sobre a distáncia geográfica, Dadson, desde essa mesma angústia periférica, leva a cabo em Earthworks a que quiçá seja a primeira composiçom cinematográfica global: precede Global Groove (1973), na que Nam June Paik nos oferecia umha olhada à “paisagem videográfica do futuro, no que poderás sintonizar qualquer emissora do planeta”; e antecede o programa televisivo Good Morning, Mr. Orwell (1984), no que o mesmo Paik conectava em direto, via satélite, Paris com New York e Corea do Sul com Alemanha.

O projeto de Dadson, antes da televisom por satélite e antes da internet, é muito mais artesanal. O 23 de setembro de 1971, às 18:00 horas no meridiano de Greenwich, coincidindo com o equinócio, Dadson convocou quinze grupos de persoas em quinze lugares do planeta para documentar simultaneamente as suas localizaçons, incluindo a paisage, o clima, os sons, a posiçom da lua e a do sol. O cineasta enviara previamente por correo cinta magnetofónica, película e instruçons indicando a tarefa: gravaçom de dez minutos de áudio e toma de fotografias. A comunicaçom direta com as diferentes equipas nom era possível, polo que a viabilidade do projeto nom se comprovou até o envio dos resultados. Chegou documentaçom de Austrália (Bourke), Suécia (Uppsala), EUA (San Diego), Reino Unido (Greenwich), Ilhas Cook (Rarotonga), Canadá (Inuvik) e a Antártida (Arrival Heights). Outros países nom receberam o material a tempo. Dadson deslocou-se à meseta volcânica da Ilha Norte de Aotearoa. A película Earthworks monta o material recebido, sons simultáneos superpostos e fotografias inseridas, sobre o plano de dez minutos rodado por IB Heller e Leon Narbey em Aotearoa. Esta toma, rodada cámara em mao, nom se centra exclusivamente na paisage senom nas figuras na paisage, na própria equipa tomando notas e gravando o som: o importante é a cenificaçom desta “celebraçom do planeta Terra e do Universo”, mais que a captura dum instante no devir do planeta ou a documentaçom dos ritmos planetários a partir da simultaneidade dos acontecimentos registados.

Experimentaçom global

A partir do cámbio de milénio os novos meios de produçom e distribuiçom permitírom umha globalizaçom estética, dentro do cinema experimental, que tamém deu os seus frutos em Aotearoa.

Miles McKane, cofundador com yann beauvais da distribuidora francesa de cinema experimental Light Cone, e por tanto bom conhecedor da vanguarda internacional, retoma a tradiçom da reapropriaçom crítica em A Commercial Shooting (1996); e em Fleurs sans titre (2002) achega-se ao enfoque estrutural e ecologista dos Bouquets de Rose Lowder.

A maori Nova Paul, seguindo as exploraçons dos australianos Corinne e Arthur Cantrill, separa as cores primárias da luz em Pink and White Terraces (2006). Paul rodou três vezes consecutivas, cada umha delas com um filtro diferente (vermelho, verde ou azul), umha série de planos fixos da cidade de Tāmaki Makarau, exteriores e interiores, domésticos e políticos (manifestaçom na rua). Ao superpor as três tomas recupera-se a cor original natural, sempre que o objeto filmado esteja imóbil. No caso de haver movimento (gente caminhando, carros circulando, folhas ao vento), as cores se disgregam, delatando o passo do tempo e desvelando a técnica.

As colages animadas de Jill Kennedy, como New Educational Series Better Military Modelling (2008) e Eyes on the Moon (2012), utilizan recortes de revistas das décadas de 1960 e 1970 para fazerem, ao estilo de Stan Vanderbeek, crítica social. Yellow Moon (2010), de Dan Inglis, utiliza a divisom da pantalha para desenvolver um contido similar ao de Eyes on the Moon.

Alex Monteith, nada na Irlanda do Norte (a sua Chapter and Verse, 2005, trata da violência nos seis condados), recicla imagens em Sonic Pixel and the Blockbuster (2006). Numha projeçom a dobre pantalha a cineasta concentra os 15 últimos minutos dos 30 maiores sucessos de bilheteira. No canal esquerdo Monteith superpom os finais dos maiores êxitos anteriores a 1956, no direito os acontecidos entre essa data e 2006. A densidade da imagem apenas permite a identificaçom visual. O que si podemos apreciar é umha clara diferença entre ambas pantalhas: os créditos no lado direito som mais minuciosos e ocupam maior minutagem que no esquerdo, onde as películas adoitam rematar com um sucinto The End.

Dick Whyte leva a cabo umha operaçom similar no seu Ghost in the Machine (2010), na que superpom, ao longo dum minuto (a duraçom habitual do rolo de película), sete das primeiras películas dos Lumière. A densidade visual é menor que na proposta de Monteith, o que fai mais doada a leitura da image.

Michael Nicholson, originário de Inglaterra, retoma as possibilidades de Tusalava no seu Visual Music Project: Stage 3, Opus 1-4 (2008), quatro peças abstratas de intensas cores eletrônicas.

Em Take My Shoes (2009), definida pola autora Raewyn Turner como “documentário experimental”, confluem vanguarda e crítica social. A película centra-se no movimento da mãos dum anónimo agente de polícia que, num breve monólogo, pretende analisar as causas do aumento da violência social em Aotearoa. Mas os seus argumentos, que reciclam estereótipos e prejuízos, deixam entrever o classismo, xenofobia e racismo da sociedade neozelandesa. Este picado das maos está manipulado de tal jeito que a imagem analógica fica substituída por umha série de letras, números e símbolos digitais que abstraem a toma original. As diferentes versons existentes variam na utilizaçom do texto, bem em forma de novas sobre política (violência) internacional, bem em forma de legendas, que se confunde com o mar letrista do fundo. Nalgumha versom se introduzem breves insertos da imagem analógica original.

Películas

Len Lye – Tusalava (1929)

Elga Hinton – Sun Test 2 (1945)

Robert Steele – Curves and Contrasts (1947)

Tony Williams – The Sound of Seeing (1963)

Rodney Charters – Film Exercise (1966)

Phil Dadson – Earthworks (1972)

Joanna Margaret Paul – Napkins (1975)

Joanna Margaret Paul – Jillian Dressing (1976)

David Blyth – Circadian Rhythms (1976)

Gray Nicol – Shave (1977)

Lissa Mitchell – Bowl Me Over (1995)

Miles McKane – Fleurs sans titre (2002)

Stella Brennan – Zen DV (2002)

Peter Wareing – From Tiziano Vecellio to Barnett Newman and back (2007)

Dick Whyte – The Ghost in the Machine (Lumiere Super Cinema) (2010)

Chantal Akerman en Tel Aviv. “Un día tendremos que mirar a Israel a la cara.”

Alberte Pagán [presentación de Là-bas en la sala Zumzeig de Barcelona el 27-02-2024]

El cine de Chantal Akerman

La influencia, consciente y latente, de la práctica cinematográfica de Chantal Akerman sobre mi cine es enorme, principalmente por su mezcla de cine amateur y denuncia política y por su síntesis de formalismo y autobiografía. Como espectador, la obra de Akerman me indicó el camino al cine experimental. Siendo gran consumidor de películas, el cine comercial siempre me dejaba insatisfecho, por falso, por infantil, por (pero esto lo descubriría mucho tiempo después) narrativo. Toute une nuit (1982) o Les rendez-vous d’Anna (1978) fueron bocanadas de aire fresco. En ellas descubrí un modelo narrativo donde la narración era secundaria, como en el cine de Michelangelo Antonioni. Con ellas aprendí a apreciar la duración como una dimensión concreta más del cine. Después me encontré con News from Home (1976) y Hotel Monterey (1972), que me abrieron la puerta al cine estructuralista de Michael Snow. El cine narrativo de Akerman, que tanto le debe al cine estructural, está, junto con el de Antonioni, en el origen del posteriormente llamado “cine lento”.

El cine de Akerman es diverso y heterogéneo. Abarca desde comedias románticas (Un divan à New York, 1996) a películas estructuralistas (La Chambre, 1972), pasando por el musical (Golden Eighties, 1986), las adaptaciones literarias (La Captive, 2000), lo burlesco (Demaine on déménage, 2004) y los vídeos domésticos (No Home Movie, 2015). Akerman no entiende el cine como carrera profesional, como un paso del pequeño formato al profesional, del vídeo al cine, de lo experimental a lo narrativo; sino como un medio de expresión personal y política, para lo que utiliza los modos y las herramientas disponibles en cada momento. Por eso no debería sorprendernos que después de Jeanne Dielman (1975), cine profesional narrativo en 35mm, rodase la experimental, en 16mm, News from Home; y que tras la adaptación literaria de La Folie Almayer (2011) realizase No Home Movie en vídeo doméstico.

Jeanne Dielman es un buen ejemplo del hibridismo de Akerman. La película reproduce meticulosamente tres días en la vida doméstica de Jeanne desde un frío enfoque estructural y duracional, pero con concesiones al cine más comercial. “¿Por qué tuvo que estropear la película convirtiendo a la mujer en prostituta e introduciendo un asesinato al final, por qué la comercializó?”, criticaba un indignado Jonas Mekas. [Soho Weekly News, 18-11-1976, p. 36]

News from Home está en la raíz de mi Bs. As. (2006). Los largos planos de las calles y de las gentes de Buenos Aires, fijos o móviles, están inspirados en ella, al igual que las cartas que se leen en la banda sonora. Tantos años después, encuentro también similitudes temáticas: la presencia de la madre, tan importante en el cine de Akerman; y el sentimiento de desplazamiento, de no pertenecer, de abandono. Y la distancia entre el aquí y el allá, entre las imágenes de un lado del atlántico y las voces del otro.

En News from Home hay un largo plano filmado desde el interior de un vagón del metro en marcha, que antecede el plano final de mi Bs. As. También, como en Bs. As., hay un desfase temporal entre las imágenes y los textos. News from Home está filmada después de Jeanne Dielman, la película que consagró a la cineasta, pero las cartas de la madre que se leen en la banda sonora son anteriores (la literatura precede a las imágenes). En esas cartas se menciona la depresión de padre y madre; en Bs. As. (en la que la palabra es posterior a las imágenes) las cartas de Celia hablan de sus “años de psicoanálisis”.

Al igual que Jeanne Dielman, News from Home es una película híbrida, porque la voz narrativiza los no motivados narrativamente planos estáticos de Nueva York. En escasas ocasiones se acercó Akerman de lleno al cine estrictamente experimental, desechando todo tipo de narrativización. Y uno de esos casos es La Chambre. La Chambre, que prescinde de la voz humana, indica el camino de la pura experimentación formal: una panorámica levógira interior de 360º se repite tres veces y media antes de invertir el movimiento (pasando por la figura de la cineasta, tumbada en la cama, ahora comiendo una manzana) y volver a girar a la izquierda. La Chambre está inspirada por el cine de Michael Snow, en concreto Standard Time (1967), en la que se repiten panorámicas horizontales y verticales en una habitación, recogiendo por el camino otra figura femenina (Joyce Wieland) tumbada en el lecho, en este caso hablando por teléfono. Pero La Chambre también tiene similitudes con el “cine de cámara” (Room Films) de Peter Gidal. Room (Double Take) (1967) no sólo comparte título, sino también presencia humana (ese fumador de narguila sobre el que se posa la cámara al final) y movimientos continuos sobre los objetos que conforman el interior de la habitación: la piel de un zorro, un LP de Frank Zappa (Freak Out!), una biblioteca (con libros de Gerard Malanga [Screen Tests/A Diary], de Sade o de Aldous Huxley). Gidal prescinde del movimiento continuo y estable, en un solo plano, que utiliza Akerman, para montar planos cortos durante los que se producen desenfoques y movimientos ópticos de la lente, mientras en la banda sonora un pitido se hace cada vez más agudo y frecuente. La Chambre también coincide con la más abstracta Epilogue (1978), un viaje por el interior de una habitación con planos que se repiten en bucle, desenfoques, congelados, superposiciones y, al igual que en La Chambre, la presencia de una manzana.

Años después Akerman reformularía La Chambre en Le jour où… (1997), en la que incorpora la voz al mismo procedimiento formal. En Le jour où… la cámara gira 360º continuamente, recogiendo a la cineasta sentada a una mesa mientras lee un surrealista texto sobre el futuro del cine. Con cada vuelta de cámara, la lectora repite el texto a mayor velocidad.

Là-bas

Lá-bas (2006), realizada en la última parte de su carrera, es una obra peculiar en la filmografía de Akerman; es a la vez condensación de su cine anterior (sobre todo en lo que se refiere a la temática familiar y a su identidad judía) y su contradicción (en cuanto a su aspecto político). Y es un buen espejo del estado de las cosas en Israel.

Akerman ha ido introduciendo la temática judía, en breves dosis (una línea de diálogo aquí, una pequeña referencia geográfica allá), a lo largo de toda su filmografía; pero sólo ha dedicado explícitamente una película, entre burlesca y filosófica (Histoires d’Amérique, 1989), a lo que significa la identidad judía después de Auschwitz. Là-bas es una película intimista, situada en Israel, en la que la cámara apenas sale de la habitación. Estos interiores habitacionales, habituales en el cine de Akerman (Je tu il elle, La Chambre, Jeanne Dielman), son guaridas síntoma de la agorafobia que padece la cineasta. Sin apenas diálogos, a lo largo de la película escuchamos tres conversaciones telefónicas y media docena de monólogos. Es a través de la voz que la cineasta introduce la temática familiar y étnica. Descendiente de supervivientes de Auschwitz, en Chantal Akerman se da un claro caso de transmisión epigenética del trauma del holocausto. Cuando en el aeropuerto de Ben Gurion le preguntan si quiere que le estampen el carimbo israelí en el pasaporte, la cineasta medita: “No escaparé de la estrella amarilla. Está escrita dentro de mí”, en referencia a la insignia que los nazis imponían a la población judía. Akerman habla de la depresión de su tía Ruth y de su suicidio, que coincidió en el tiempo (1952) con el de la madre del escritor Amos Oz: ni el exilio en Bélgica, en un caso, ni el refugio en la “tierra prometida”, en el otro, pudieron curar las heridas de la Shoah. Eterno exilio de un lugar que ya no existe (ese territorio que Akerman explora en D’Est, sin llegar a reconocerlo), en otro lugar (Israel) que no puede existir, porque nace de una tremenda, y traumática, contradicción: para poder existir yo, tengo que destruir al otro.

Israel es un país fundado por personas refugiadas, pero apenas es un refugio en sí mismo, porque se creó a partir del asesinato y la expulsión de la población autóctona, la población exiliada palestina que no tiene derecho al retorno. “Me gusta Israel… Incluso sabiendo que para que Israel exista, tiene que actuar como otras razas. Derramar sangre y apropiarse de tierras”, dice Akerman sin ambages en una entrevista con Nicole Brenez. [Nicole Brenez: “The Pajama Interview” (www.lolajournal.com/2/pajama.html/); LOLA, issue no. 2 (June 2012)] Es por este pecado original, por esta irresoluble contradicción, la de la víctima convertida en verdugo, que Israel no puede ser refugio ni cura para la depresión y el exilio; más bien, los amplifica. “Creo que éste no es mi sitio (I don’t belong), que no encajo”, dice en Là-bas; poco después reconoce la dolorosa discrepancia entre la realidad y el deseo: “Israel… sí es mi lugar. Pero es solo un espejismo”; porque, reconoce en la entrevista con Brenez, Israel “es su propia forma de exilio”.

Si leemos Là-bas con atención, podemos anticipar y entender el posterior suicidio de la cineasta. Este eterno desarraigo, este no encajar en ningún lado (“I don’t belong anywhere”), esta ausencia de “hogar”, provoca una desconexión social: “No sé cómo vivir.” El hogar (y por extensión la patria) queda reducido a la presencia de su madre, cuyo trauma Akerman parece haber heredado. Será poco después de la muerte de su madre, a quien le dedica su última película (No Home Movie, es decir, película sobre la ausencia de hogar), que Akerman se quite la vida, como demostración de que el trauma puede llegar a ser hereditario: transferencia transgeneracional del dolor y del impacto psicológico vivido.

En Histoires d’Amerique encontramos también muestras de esta transmisión epigenética. Un personaje habla de sus “hijos, felices como niños sin pasado”. Lo que podría ser indicativo de una dichosa superación del trauma, el padre no lo puede soportar: “Me resultaban extraños”, lamenta, como si los hijos tuviesen el deber de padecer los traumas de los padres, como si el sufrimiento fuese un elemento identificativo. En la misma película un suicida avisa de que se matará “en la fecha en la que mis padres desaparecieron, con muchos otros”. Si para Akerman la “estrella amarilla” está inscrita en sus genes, este personaje afirma tener el cuerpo “lleno de cenizas”. La historia (de persecución y exterminio) moldea la identidad del individuo.

La tetralogía política de Chantal Akerman

El cine de Chantal Akerman es en ocasiones profundamente político. No puede ser más lógico que la cineasta, como mujer y como lesbiana, pero sobre todo como miembro de un pueblo oprimido, perseguido, expulsado y masacrado a lo largo de los siglos, sienta empatía por otros pueblos que sufren la opresión, persecución, expulsión y exterminio. Akerman se posiciona claramente con los humillados y perseguidos, sean los habitantes de pocos recursos del Hotel Monterey, los delincuentes juveniles de Hanging Out Yonkers (1973), los inmigrantes de De l’autre côté (2002) o los afroamericanos de Sud (1999).

La duración de un plano nunca tuvo tanto sentido como en la toma final de Sud. Sud es una denuncia del racismo sistémico de los Estados Unidos. El 7 de junio de 1998, en Jasper, Texas, tres supremacistas blancos arrastraron el cuerpo del afroamericano James Byrd Jr desde una furgoneta durante cinco quilómetros, después de pintarle la cara y orinar y defecar sobre él. Byrd mantuvo la consciencia durante parte del trayecto, hasta que un brazo y la cabeza se desprendieron del cuerpo. Los asesinos dejaron los restos delante del cementerio afroamericano en Huff Creek Road. En el minuto 17 de Sud la cámara se desplaza durante 90 segundos por esta carretera hasta detenerse delante del cementerio (“Ahí es donde encontraron el cadáver”). Pero es el plano final el que le da un nuevo y terrible significado tanto a la duración de un plano como al movimiento de la cámara, porque en ese plano de casi 7 minutos la cámara recorre el mismo asfalto sobre que arrastraron a James Byrd. En la carretera vemos las marcas policiales que indican los lugares donde encontraron fragmentos desprendidos del cuerpo. La duración y el constante avance de la cámara resultan insoportables, porque como público no podemos dejar de ver al protagonista ausente, la presencia macabra de una ausencia, el terror del linchamiento con solo tiempo y movimiento. Después de Sud, nunca podremos ver un plano largo o una cámara en movimiento de la misma manera; nunca podremos mirar la naturaleza del mismo modo, “naturaleza que esconde sangre y fosas comunes” [Akerman, Autoportrait en cinéaste, p. 164]. El paisaje como depositario de la historia: como en el cine de Straub-Huillet.

En la primera película de su tetralogía política, D’Est (1993), aunque menos explícita, la presencia de los cuerpos y los rostros de la gente, que vagan como fantasmas por ese espacio post-comunista sufriendo las salvajes consecuencias del capitalismo (destrucción social, desempleo, desigualdad, mendicidad), compensa la falta de concreción. D’Est combina este aspecto político con la temática familiar y la identidad judía de, por ejemplo, No Home Movie. Akerman se desplaza a las tierras eslavas del este europeo en busca de sus irrecuperables raíces familiares. Pero las imágenes que filma, “yo ya las conozco” [Autoportrait en cinéaste, p. 142]; “Esos rostros de D’Est, yo los conozco, me hacen pensar en otros rostros” [id., p. 42]. Esa gente que hace cola en la nieve, las y los olvidados de la sociedad, trae memorias de tiempos de espera en campos de concentración y cámaras de gas, de las y los abandonados de la historia. Y también, simplemente, de las y los residentes del Hotel Monterey.

D’Est conjuga espacios interiores, privados e íntimos (tan típicos del cine de ficción de Akerman), donde la gente posa ante la cámara o come en la intimidad ajena a ella, con los espacios exteriores y públicos característicos de sus documentales. Nos quedan en la memoria esos grupos de personas caminando hacia no se sabe dónde en un entorno hostil (meteorológica y políticamente: el nuevo capitalismo), y los pocos y significativos desplazamientos de cámara. Pero también esas figuras hieráticas en el frío invernal, esperando por no se sabe qué, quizá por la muerte.

Resulta lógico que una descendiente de supervivientes de Auschwitz se interesase de inmediato por el linchamiento de James Byrd: encontramos el mismo racismo brutal y la misma deshumanización del otro en ambos casos. Como también resulta coherente que tomase partido por las personas que cruzaron o intentaron o desistieron de cruzar el muro que separa México de los EEUU en De l’autre côté. Akerman denuncia la xenofobia, el racismo y el fascismo (ese “derecho a disparar” contra el inmigrante que reivindican “desde el otro lado” del muro, una vez la cámara, a mitad de metraje, cruza la frontera).

Por eso Là-bas resulta tan decepcionante, por contradictoria. Si la presencia implícita de la víctima en el plano final de Sud lo hacía insoportable, en Là-bas la patente ausencia de otra víctima, el pueblo palestino, la hace intolerable. También está ausente ese omnipresente símbolo de la ocupación que es el muro, que la ciudadanía israelí pretende no ver.

El muro

De l’autre côté nos mostraba ya en su cuarto plano una imagen del muro fronterizo entre México y EEUU. El muro será un concepto y una imagen central de la película, esa “imagen sucia” que veía John Smith en Dirty Pictures (Hotel Diaries 7) (2007) desde la ventana de su hotel en Belén. Otro visitante en Israel que tampoco puede dejar de mirar y filmar el muro es José Luis Guerin en Guest (2010). En la penúltima sección Guerin filma su llegada como invitado al festival de cine de Jerusalén de 2008 (“viernes 11 de julio”): nos muestra la sombra del avión antes de aterrizar, el pelo al viento de alguien en un coche en marcha, una señal de tráfico que nos sitúa en Jerusalén, y a continuación la inevitable imagen del muro de separación, sobre el que está apoyada una larga escalera por la que suben varios palestinos. Después, un largo plano del muro filmado desde el coche en marcha. Imposible no verlo, no sentirlo, no filmarlo.

Pero en Là-bas no hay presencia del muro, que Akerman filmaba una y otra vez en De l’autre côté, ni de las gentes que viven al otro lado, de l’autre côté. Si “l’autre côté” se refería al lado estadounidense en la película homónima (y por tanto la película se sitúa “a este lado”, del lado mexicano, del de las y los oprimidos), en Là-bas Akerman convierte en “este lado” lo que para los palestinos sería “el otro lado”; se sitúa del lado de los opresores, sin mostrar la mínima empatía por lo que pasa más allá del muro. Akerman no filma el muro, no quiere filmarlo, y por eso se encierra en su apartamento, para no tener que verlo y no tener que enfrentarse a sus propias contradicciones. Là-bas es una película de parte, como lo era la Description d’un combat (1960) de Chris Marker, en la que se veía a la ciudadanía del joven Israel luchando por su existencia contra un enemigo invisible y no mencionado.

La única referencia a Palestina en Là-bas es un comentario de Akerman, tras la bomba que explota en el barrio: “¿Entonces, la paz se acabó?” Para ella, paz significa seguridad para la ciudadanía judía, independientemente de la situación palestina. Paz a este lado del muro, deshumanización y sufrimiento al otro. En De l’autre côté la cámara, a mitad de película, atraviesa la frontera y se va al otro lado del muro. Y se mencionan los casos de intentos de cruzarlo, y las muertes en el intento. En Là-bas la cámara, paralizada por el miedo, es incapaz de salir de la habitación, cuanto menos de cruzar al otro lado. Después de la bomba, dice: “Ya no me gusta ir a esta terraza: desde esta terraza se puede ver el mar. La explosión se produjo cerca del mar: ya no puedo verlo.” En un plano anterior, ella está en la playa, mirando fijamente el mar: lo leemos en retrospectiva como un acto de “valentía”.

El derecho al retorno

Es difícil mantener la coherencia y seguir siendo de izquierdas (es decir, luchar por los derechos humanos, individuales y colectivos) en Israel, porque la propia existencia del Estado de Israel (un estado étnico y teológico) se basa en la expulsión de la población palestina y en la ocupación de sus casas y tierras; porque sabemos que la vivienda de la que disfrutamos en realidad pertenece a una familia palestina en el exilio desde 1948: reconocer los derechos del pueblo palestino equivale a renunciar a nuestros privilegios. Para superar esta insoluble contradicción, la ciudadanía israelí utiliza varios conceptos. El primero, teológico e irrebatible, es que esa tierra les fue concedida por Dios como pueblo elegido. A partir de esta tesis, se legaliza el llamado “derecho al retorno”, que permite a cualquier persona judía del mundo adquirir de inmediato la nacionalidad israelí, mientras los 800.000 palestinos expulsados durante la Nakba de 1948, y sus descendientes, no pueden retornar a sus legítimos hogares.

Consecuencia de esto, tenemos el siguiente mapa demográfico: los 600.000 judíos que habitaban Israel en 1948 se han convertido en 7.000.000 en la actualidad. Desde la creación del Estado de Israel, en sí mismo fundado mayoritariamente por inmigrantes, entraron en el país 3,3 millones de personas judías, el 45% de ellas a partir de 1990. En 1946, sólo el 35% de la población judía de Israel era sabra (nacida en Israel); en 2020, lo eran el 75%. El 25% de la ciudadanía judía israelí actual no nació en Israel, y solo el 50% son israelíes nacidos de padre o madre israelí. O sea, la mitad de la población no nació, o sus padres y madres no nacieron, en Israel. Esta es la ciudadanía que reivindica su derecho a la tierra palestina.

El derecho a defenderse

El muro, ilegalmente construido, es un elemento clave de otro concepto que se maneja para justificar los bombardeos sobre Gaza y los ataques de colonos en Cisjordania: el derecho a defenderse, ejercido por medio del apartheid de la población. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero la legislación internacional y la declaración de Argel sobre los derechos de los pueblos reconocen el derecho a la defensa de los pueblos ocupados, y no de las potencias ocupantes. De igual manera que el trauma individual se puede heredar epigenéticamente, el trauma colectivo se transmite a la sociedad israelí, que siempre se sitúa a la defensiva. En una entrevista, Ken Jacobs me decía, reconociendo la transmisión epigenética del trauma, que los judíos “Tienen el derecho a enloquecer, si no la obligación” [Emotional Materials / Personal Processes. Six Interviews with Experimental filmmakers, p. 67]; y en Star-Spangled to Death (2004) afirma, constatando la contradicción: “Lamento que Israel haya tenido que existir, pero no veo cómo se podría haber evitado”.